中学受験:偏差値を上げる “シンプルな勉強法”

小中学生の7割がやっていない最も大切な事とは?

こんにちは。かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

偏差値を上げるためには正しい勉強をひたすら続ける事が必要ですね。

では…正しい”勉強”とは何でしょうか?

“勉強” という言葉をためしに辞書で調べてみたところ「学業・技能などを身につけようと努力すること」と書かれています。うーん、しっくりこない(-_-;) じゃあ、“勉強” という言葉を改めて定義 してみましょうd(^_^o)

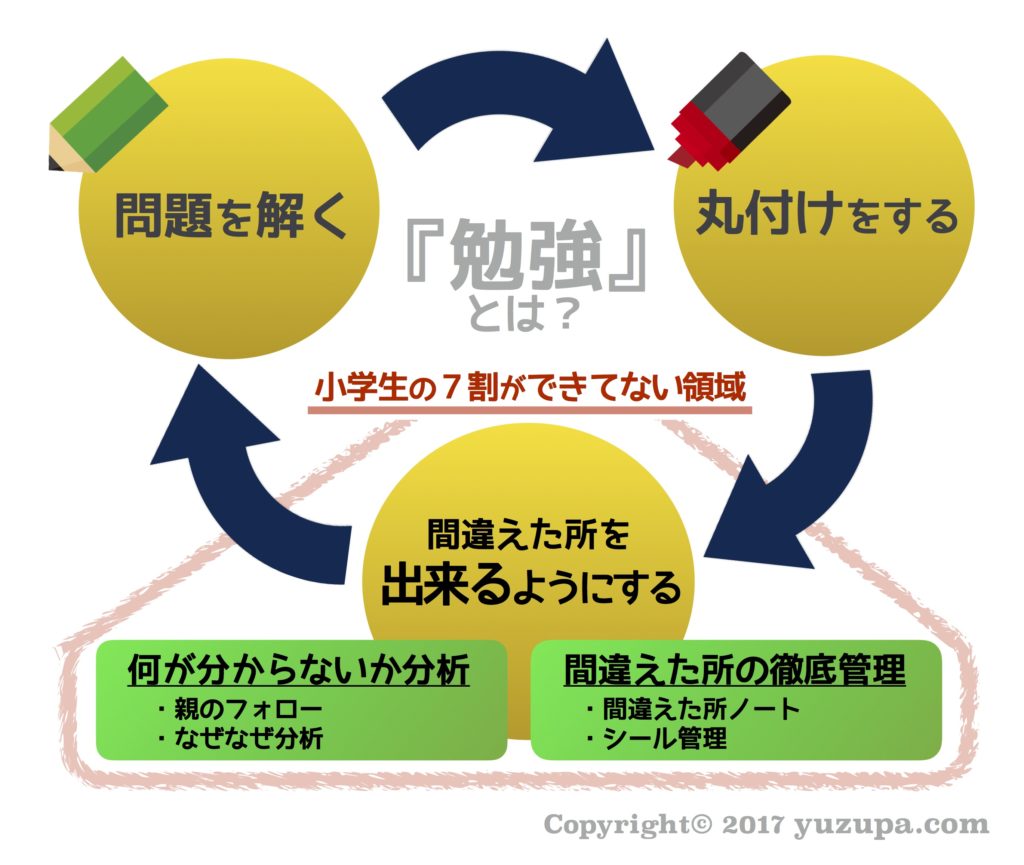

勉強の定義…出来なかった問題を出来るようにする事

受験においてはこれが “勉強” の本質に他なりません。私の息子が中学受験を決意し勉強を始めた頃、この本質について深く深く考えさせられました。 息子の勉強のやり方だと「こりゃ、いくらやっても成績は上がらないわ…」という状態だったのです(^_^;) それは小学生が陥りやすい行動パターンによるものでした。

ベネッセ教育総合研究所の調査によると「丸つけをした後に解き方や考え方を確かめるか」という問いに “よくある” と回答した小学生はわずか24.9%しかいないという結果が出ています。さらには「何が分かっていないか確かめながら勉強する」に関しては更に低く23.9%にとどまっています。

7割以上の小学生は 間違えた問題を放置しているんです

そうであれば 偏差値を上げる方法はとてもシンプルです。まず勉強とは何か正しく理解した上で、間違った所をしっかりと管理し 効率的に出来るようにすれば良い のです。それでは上記のシンプルな勉強法を3つのパートに分けて説明をしたいと思います。

出典:ベネッセ教育総合研究所「小中学生の学びに関する実態調査 速報版」 2014年

補足:母集団は学習に関するアンケートに回答した無作為な親子です。中学受験を検討する家庭も含む教育意識の高い母集団であるという事を前提としています。

目次

“勉強”を正しく理解する

宿題は全てやるという固定概念を捨てる

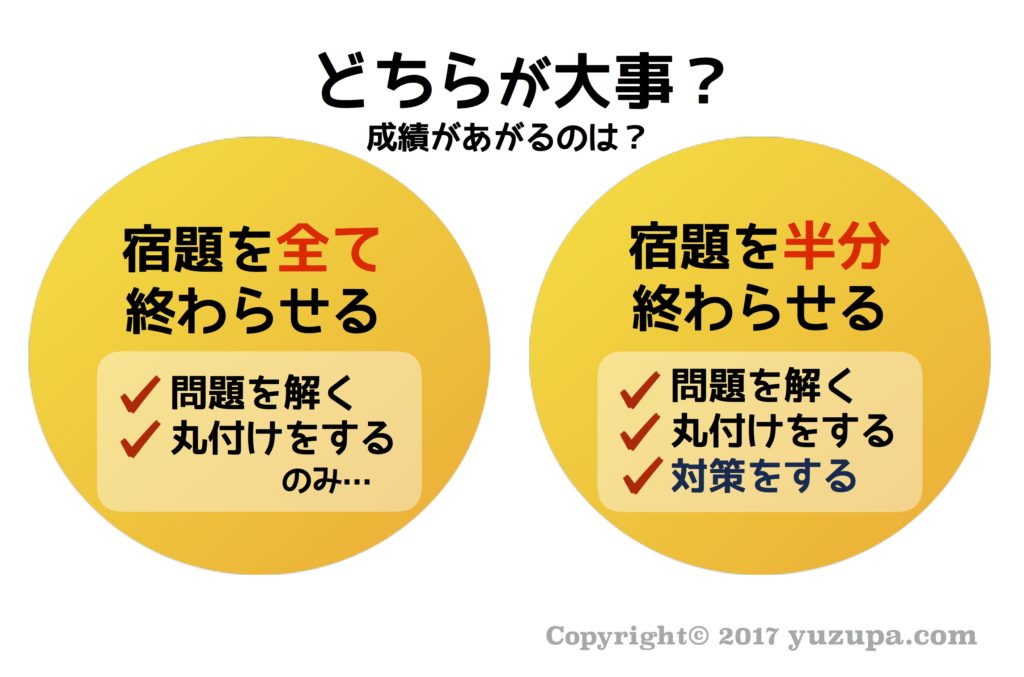

私の息子は塾に通っていますが、宿題がたくさん出ます。先生は優先順位をつけてくれるのですが…。息子にとっての最優先はこの宿題を「全て」終わらせる事 になってしまうんです。その意気込み、決して悪い事では無いのですが、この考え方が招く悲劇があります…。

それは、宿題で出された問題を解いて丸つけをすることが最優先され、最も大事な工程、つまり「出来なかった問題を出来るようにする」工程が後回しになってしまうことです。親である我々も宿題は全て終わらせるものという固定観念を捨てる必要があります。

注釈:あくまで塾の話です。学校の宿題は内申書や成績にも影響するので必ず全て終わらせる必要がありますね。

丸つけまでの勉強は時間の無駄

頑張って時間をかけて宿題を終わらせても、それだけでは効果は少なくもったいない。大事なのは間違った問題をできるようにする事。この事実を 小学生はあまり理解してくれません。そのような悩みをお持ちの方は、図を使ってお子様と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

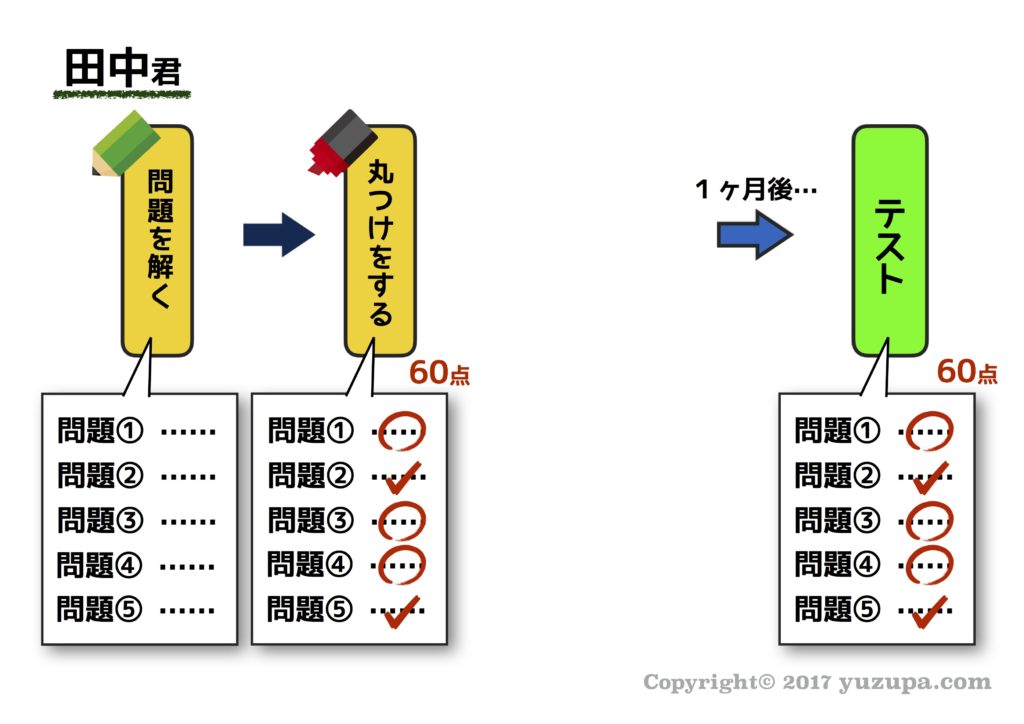

2人の小学生の勉強のスタイルを次のイメージ図を使って説明します。田中君は宿題をやった後にちゃんと丸つけをしています。先生の言いつけどおりの勉強法を実践する優秀な生徒です。しかしながら1ヶ月後のテストでは点数は変わりませんでした。

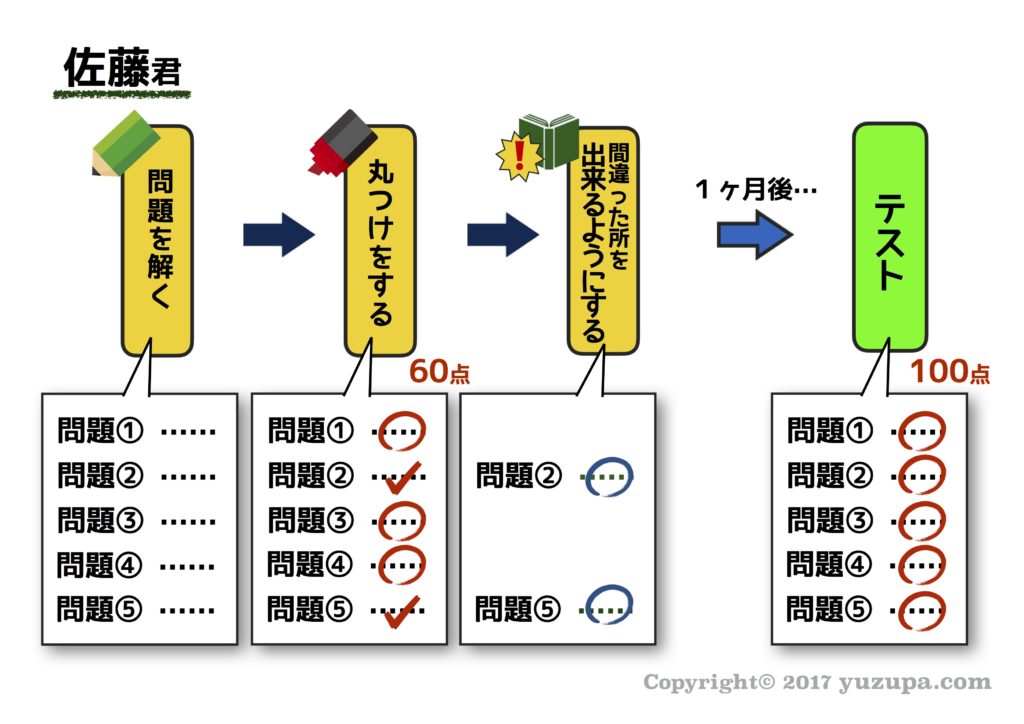

いっぽう佐藤君は丸つけをした後に、間違ってしまった問題2と問題5について、解説を見たり先生や親に聞いて、しっかりと出来るように対策を実施しました。1ヶ月後のテストでは…間違えた問題を見事に克服し、100点を取る事ができました。

なぜ田中君の点数が変わらなかったか。お子様と一緒に考えてみて下さい

答えは簡単。田中君は宿題で間違えた問題2と問題5を 丸つけをした後そのままにしたから ですね。お子様は理解するはずです。間違った問題を出来るようにしないと成績は上がらないということを。そして 宿題を全て終わらせる事よりも、もっと大事な事があるという事 を。

間違った問題を出来るようする

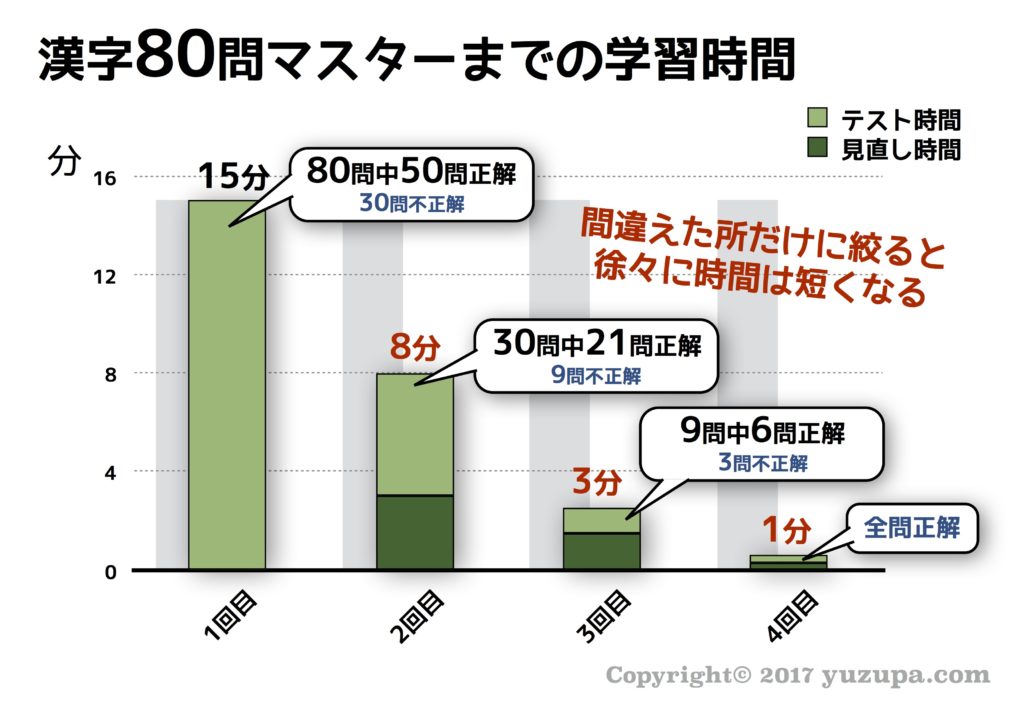

次は間違った問題を出来るようにする事をお子様と実践にしてみましょう。間違った問題を徹底的に復習するのが最も効率の良い勉強方法という事を実践するのです。手始めに最適なのは漢字です。塾の宿題で出された80問の漢字問題を使って実践します。

やり方は簡単です。80問の漢字問題を解き、丸つけをします。最初は80問中50問しかできませんでした。そして間違った30問だけを見直して30問だけを再テスト。これを4~5回繰り返すだけです。私の息子で実践した結果は以下のとおりでした。

このとき必ず時間を測っておきましょう。その合計値をお子様に教えてあげるのです。難易度にもよりますが、最初の正答率が70%程度の漢字問題であれば 総勉強時間は10分~15分程度になります。間違った所だけに集中すれば効率的に点数アップができる事を実体験できます。

“間違った所だけ”を徹底する

間違った所をシールで管理する

間違った問題をどうやって記録するか? コピーしてファイリングするのはちょっと手間が掛かります。問題集に赤ペンで丸でもつけておくのも良いでしょう。私のオススメは文房具屋で売っている丸いシールを使う方法 です。目立つ色であれば、色は赤でも緑でも何でも良いです。

なぜ、わざわざシールを使うのか?

理由はいくつかのありますが大きな理由は、やはり目立つからです。 鉛筆や赤鉛筆、色ペンや蛍光ペンなど、あらゆる筆記具とは異質なものなので とにかく目立ちます。シンプルなんですが、時間が経ってから過去の単元を復習する時に本当に役に立つんです。

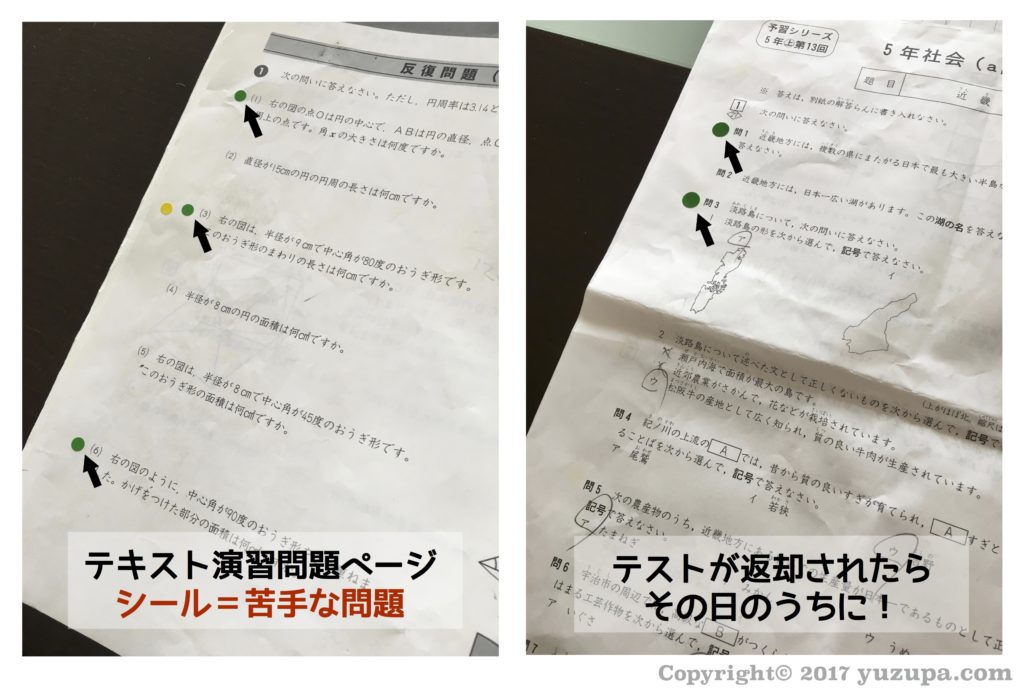

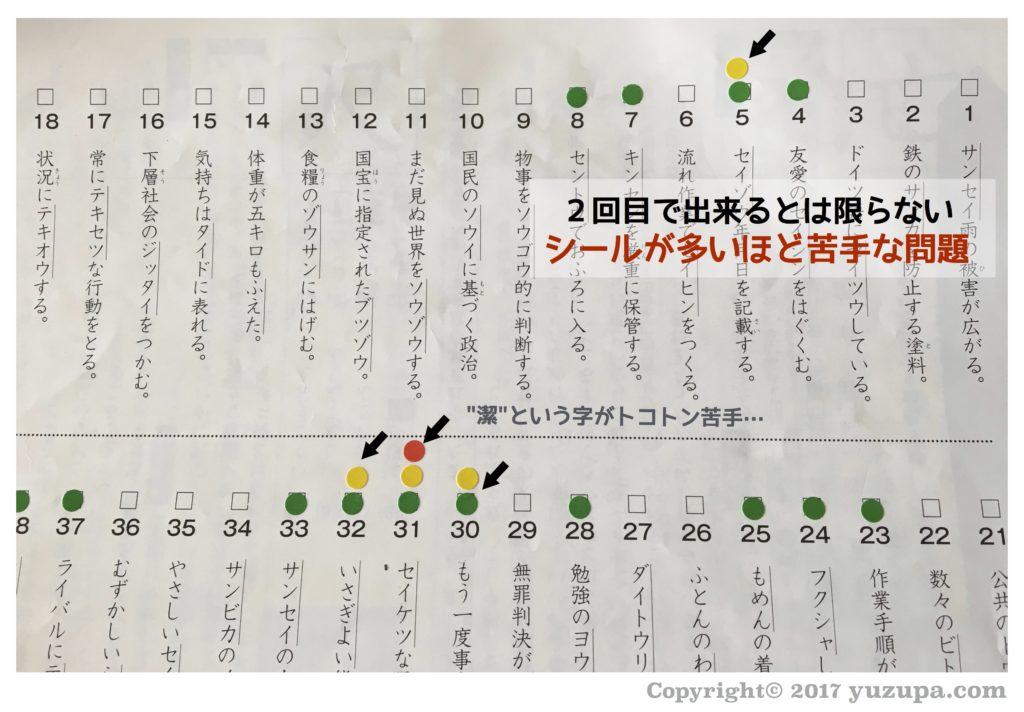

息子の実際のテキストです。いかがでしょうか? 問題集だけでなくテスト直しにも使っています。シールを貼ってある問題は、かつて息子が間違えた問題であり苦手な問題という事です。シールの貼ってある箇所をひたすら反復し出来るようにする事が「勉強」と言うことです。

もうひつの理由はモチベーション維持のためです。何ヶ月かこの間違えた問題にシールを貼る作業を重ねるとテキストが徐々にシールを貼ったページに変化していきます。シールが貼ってあるページは自分が勉強した証、親子ともども達成感を伴うモチベーション維持につながります。

絶対おすすめ “間違えた所ノート”

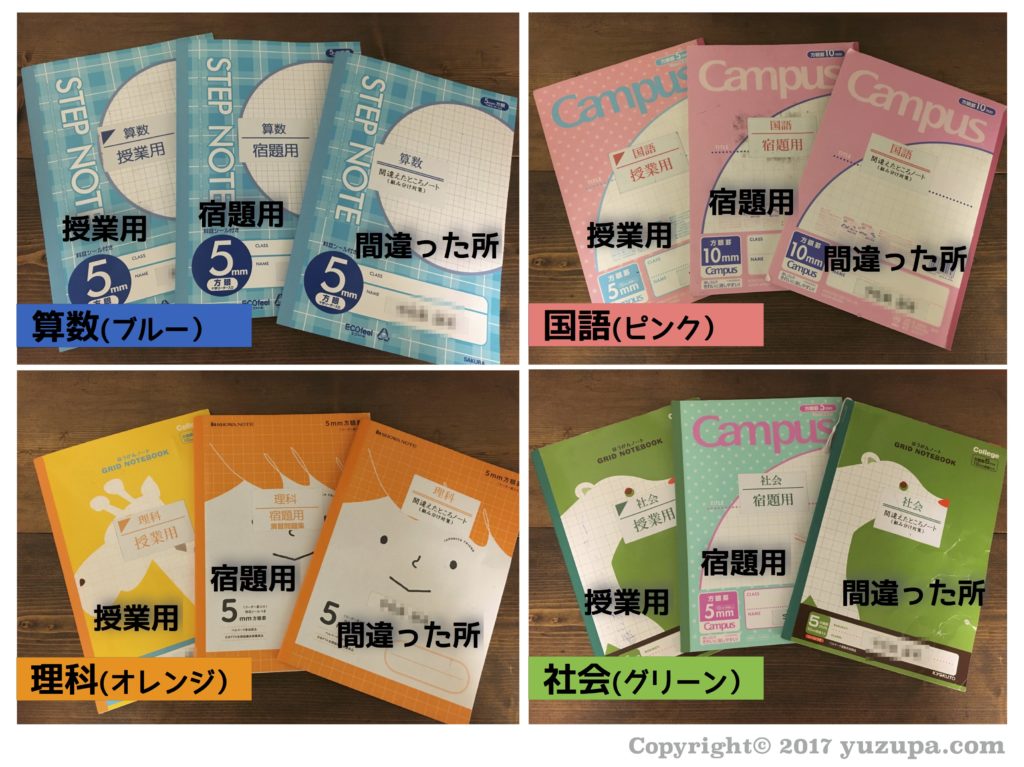

“間違えた所ノート”とはテストや宿題で間違った問題の解き方や知識を書いておくノートです。多くの勉強系サイトで紹介されているので説明は不要かもしれませんが、実践してみると本当に “財産” と言えるノートが出来上がります。我が家でも全教科で徹底的に実践しています。

間違った所ノートは、なぜそんなに良いのか?

それは圧倒的な効率性です。テスト前に過去のテキストの演習問題をひと通り解き直す。そんな経験はありませんか? その演習問題はすでにお子様が出来る問題も混在しています。テストや受験に向け自分が間違った所だけが書いてあるノート復習するのが最も効率的です。

私の息子の場合、特に社会でその真価を発揮しました。宿題やテストで間違った所を徹底的に間違った所ノートに書き込みました。4年生の夏の入塾時にはお恥ずかしながら偏差値30〜40をうろついていましたが、現在では偏差値60前後をコンスタントに出せるようになっています。

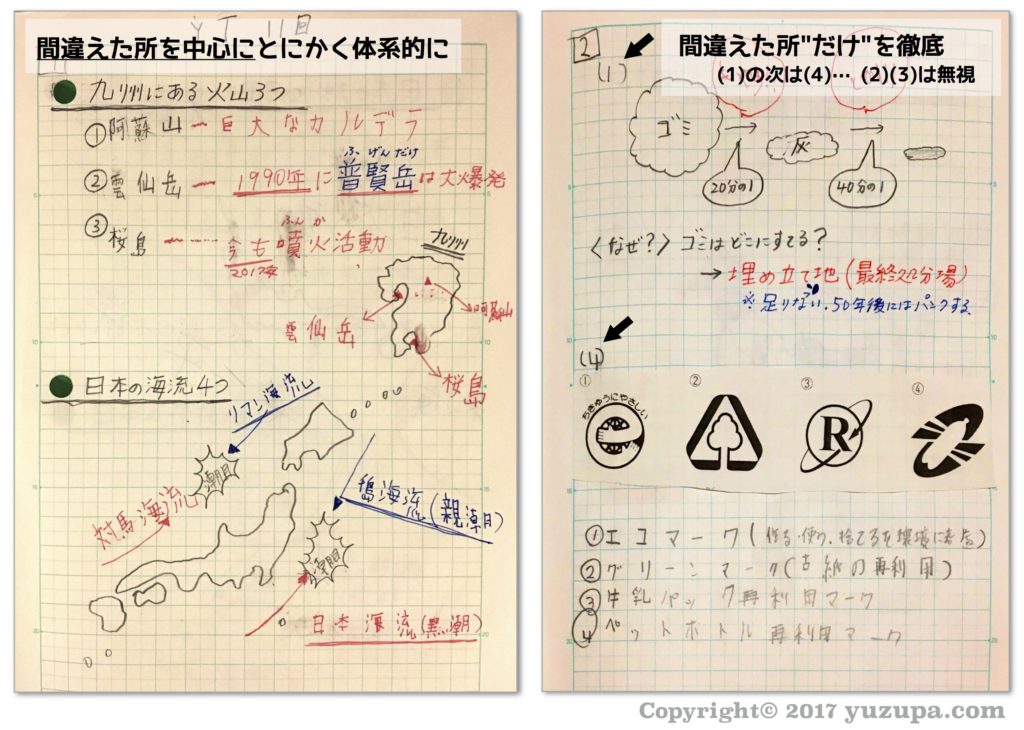

これが息子の間違った所ノートの実物からの抜粋です。間違えた問題を解くのに必要であった知識類をまとめています。右の写真では(1)の次は(4)といったように問題の番号が飛び飛びです。そう、飛ばされた(2)と(3)はすでに出来る問題だったからです。

間違った所ノートのとり方は、創意工夫に満ちています。左の写真のように体系的にまとめたり、右の写真のようにコピーしたものを貼り付けたり、間違えた所の周辺知識も一緒にまとめたり。これは親が支援してあげるのが必須であると考えています。

間違った所ノートのとり方は こちらの記事 で紹介したいと思います。

まぐれで正解した問題は無視する

四択問題などで偶然にも正解してしまった問題があるかと思います。その問題は正解してても子供は理解していませんので間違った所に分類されるべきですが、無視してしまうのが賢明だと考えています。理由は、まぐれで正解した問題を見つけ出すのには 相当の労力が掛かるためです。

そのような労力を使うよりは、明らかに間違えた問題の反復に時間を使うべきです。そして、受験勉強をずっと続けていれば、いずれ似たような問題に出くわして間違える機会があるでしょう。その時に出来るようにすればよいのです。

何が分かっていないかを探る

分からない所が分からないと対策できない

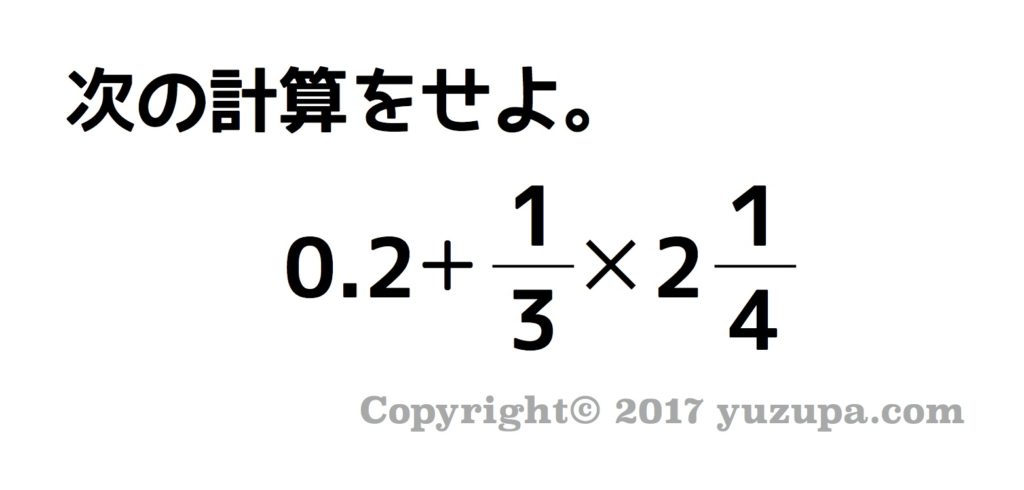

算数は積み重ね型学習といわれています。その他の教科も複数の知識を組み合わせないと解けない問題が出題されます。例えば、次の算数の計算問題を見てください。私の息子が不思議なくらい何回も間違えてしまった問題です。なぜ何回も間違えてしまったのでしょうか?

理由は “分からない所が分からなかった” からでした。分数と小数のよくある計算問題で大人が見るとなんてことはないのですが、分数を習いたての息子にとっては今まで習った知識をフル活用しなくてはならないのです。では、この問題を解くのに必要な知識を見てみましょう。

この分数の問題を解こうとすると、まず四則演算の計算順序を知らなくてはなりません。今度は帯分数を仮分数に直す知識が必要になってきます。次は分数の掛け算が出来なくてはなりません。次は小数を分数に変換しなくては…。今度は分数の足し算をするために通分です…。

突きつめればキリがありません。息子はどこでつまづいていたのでしょうか? どこでつまづいているのかが分からないから、何度も何度も間違えるのです。

なぜ?なぜ?と地道に辿るしかない

中学受験は複数の知識を駆使しないと解けない問題が出題されます。どこでつまづいているかを知るためには、なぜ?なぜ?と出来なかった理由を辿っていくしかありません。子供が自力で出来ない場合は親が辿るしかありません。私は週末をその時間にあてることとしています。

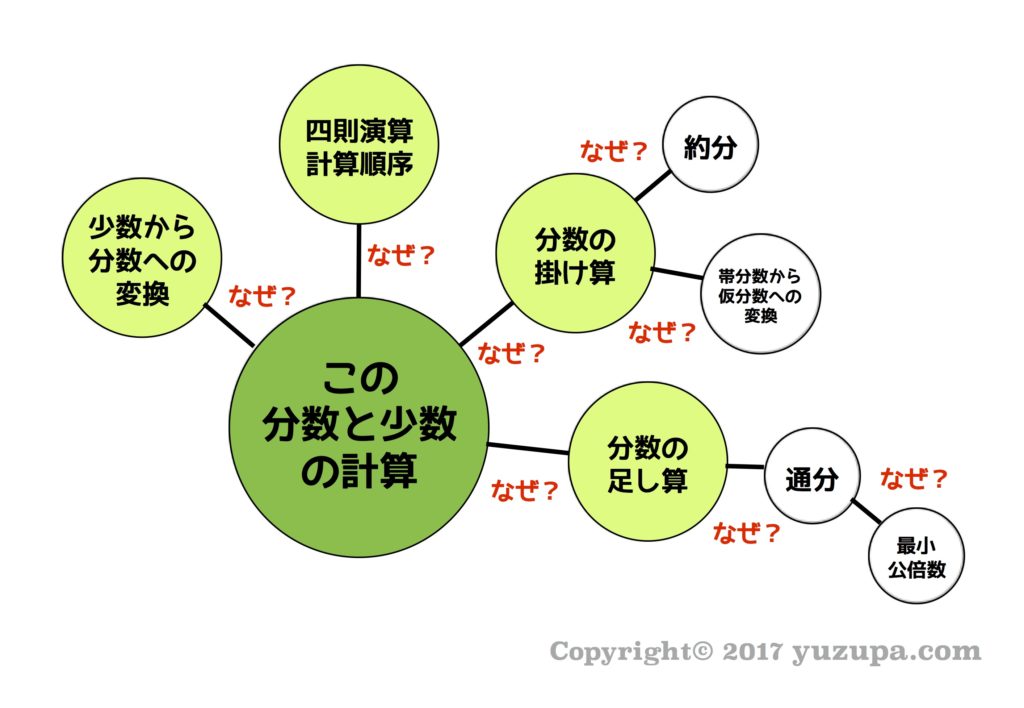

なぜ?なぜ?と辿る方法ですが、マインドマップを使うと便利 です。ビジネス書などに頭を整理する手法としてよく登場する、あのマインドマップです。社会や理科の頭の整理にも役立ちます。間違ったところノートにこのマインドマップをそのまま書いても良いでしょう。先ほどの計算問題でマインドマップを描いてみました。

いかがでしょうか? このマインドマップに出てくる知識の1つでも欠けていると先の計算問題はできないのです。

ある子供は四則演算の計算順序だけ教えてあげればアッサリできるようになるかもしれません。またある子供は、通分と分数の足し算を一から教えてあげないと出来るようにならないかもしれません。出来ない理由はそれぞれ異なりますので、効率性をあげるためになぜなぜ分析をする事をおすすめします。

分からない所の自動検出は可能か?

とはいえ…算数の間違えた問題で”なぜなぜ分析”をして なぜ分からなかったかの根本を探るのは至難の技ですよね(@_@) できたとしても時間が掛かってしょうがない…。そこで 分からないところを探る”なぜなぜ分析”の代替手段の1つとしてタブレット教材をおすすめします。

IT技術を駆使したタブレット教材は問題を何問も解いていくうちに親や生徒が意識しなくても苦手な問題をデータから探し出し、ピックアップしてくれますd(^_^o) 以下の記事で詳しくご説明していますが、我が家では4年生から5年生の1年間使用して大きな成果を叩き出しました。お試しもあるのでご検討を。

まとめ

小学生の7割以上は丸つけまでして満足してしまう。その統計的事実から偏差値を上げるシンプルな方法は…約7割の小学生がやっていない事を徹底的にやる事です。実施すべき事をまとめると以下の3点に集約されます。

・まずは「勉強とは何か?」を徹底的に教える事

・間違った所の徹底管理(シール管理術、間違えた所ノート)

・何が分からないのかを分析(小学生のうちは親がフォロー)

マネジメントがまだ完璧にできない小学生の中学受験は親の介入が必要です。勉強を教えるのではなく勉強法を教えることに主眼をおいて行くことが偏差値を上げる近道なのではないかと考えています。

ゆずぱさん、はじめまして。

小学5年生の娘を持つ母です。

いつもブログ参考にさせていただいています。

先日、B5サイズ3教科画像集を購入させていただきました。

届くのを楽しみにお待ちしています。

娘は、4年生から通塾していまして(関西方面です)、4年生は算国2教科だけでした。5年生から4教科になり、宿題も増えて一週間を回すのでせいいっぱいな毎日です。算数が好きで、算数の宿題は積極的にしますが理社が散々な状態でどうしたものかと悩む日々です。

間違い直しノートについてお聞きしたく質問させていただきました。

この間違い直しノートは、宿題の間違い、毎週のテストのまちがい、塾の模試の間違い全てをノートに纏めていらっしゃったのでしょうか?

そして、間違った問題を解き直すノートとはまた別物ということになりますよね?解き直しノートは特に作っていらっしゃらなかったのでしょうか。

過干渉になり過ぎないようにとは思いながら、ついつい口出ししてしまう日々です。

またお手隙の時にでもお返事いただけたら助かります。

よろしくお願いいたします。

てんなし様

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

コメントをいただきありがとうございますo(^-^)o

また、教材の購入ありがとうございます!

算数好きいいですね!

我が家の場合は社会と国語が好きで算数が嫌いでした(^_^;)

一般的に好きな教科は1教科か2教科であるのが普通ですので

嫌いな教科、苦手な教科は、受験に近づくにつれて少しずつ

対策をするのが良いかと思います!

さっそくですが、間違い直しノートについて

私の体験談で恐縮ではございますが、回答させていただきますmm

ーーー

まず大前提として、

我が家では3種類のノートを準備して全てこのノートに集約していました。

(1)授業用ノート

授業の板書や授業中のメモ専用ノート

(2)宿題用ノート

問題を解く専用ノート

(3)間違い直しノート

間違いの分析を集中的にまとめる専用ノート

ご質問に回答します。

Q1:宿題の間違い、毎週のテストのまちがい、塾の模試の間違い全てをノートに纏めていたか?

A1:間違い直しは全て同じノートでやりました!

ただし間違えた問題全てでは時間がいくらあっても足りなかったので

間違えて欲しくなかった問題から優先度をつけてやっていました。

Q2: 解き直しノートは特に作っていらっしゃらなかったのでしょうか。

A2: 解説を読んだり、親子で一緒に間違い直しをするのは間違い直しノートに集約していましたが、

問題集の2周目など、問題を自力でチャレンジするような営みはすべて「宿題用ノート」にやっていました。

3種類のノートの用途は明確にしてゴチャゴチャにならないようにしていました。

授業を受けるときの板書やメモは→ 「授業用ノート」

宿題だろうが間違った問題の2周目だろうが問題を解く時は→ 「宿題用ノート」

間違ったところをジックリ分析し間違いの原因を記す時は→ 「間違い直しノート」

用途をシンプルに定義するので、ごちゃごちゃにならずオススメです!

受験のプロではなく受験生親としての経験談で恐縮ではありますが、

少しでもご参考になるのであれば幸いでございますo(^-^)o

また、何か不明点等あれば、コメント欄 もしくは 問い合わせフォームより

いつでもお問い合わせください!!

6年生の母桃です。

算数が苦手で、6年になり、算数の勉強時間をすごく使っているのに、結果は、毎回、偏差値46ぐらいで。理科と社会に勉強時間が少なくなり、50を切ることも出てきて、とっても悩んでいます。

基本が頭に入っていないのだなと感じて、5年生のテキストをやり直したり、とき直しも、2回ほどやっていますが、前できた問題もできなくなっていたり。。母としては、どう軌道修正してよいのか。。分かった‼️と言っても、数日後には、わからなかったり、理解度が低いと先生には言われ。散々な結果に受験を諦めようかと思いますが、本人は、受験希望です。私が、隣に座って、勉強するスタイルなんですが、やらされている感もあり、ただ一人で勉強をする(自習室などで)と言っても、きちんとやっているのか心配です。感じの間違いや、きちんとやったのか、毎回私がチェックもしていますが、疲れてきました。ゆずぱさんは、お子さんと

どんな距離感で、勉強をサポートしましたか?娘は、私がいないと、本を読んだり、テレビを観たりと甘えるので、本人も仕方なく私がいる前で勉強しているようですが。本人の気合が足りないと、怒ってしまうこともあります。。

なにか、良いアドバイスがあればとお願いいたします

桃さま

ご返信が遅くなりすみません。

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

私と息子娘の距離感についてご回答いたします。

少しでもご参考になれば幸いでございます。

サポートの距離感

・勉強を見るときはべったりと隣に座ってサポートしていましたが

やる気に関しては口出ししないようにしました

実はわたしも桃さん同様でした。

・せっかく教えているのに、消しゴムであそびはじめたり、

・勉強の開始予定時刻になってもなかなか勉強を開始しない

・ちょっと前にやったはずなのにもう忘れてしまっている

などなど

もちろん怒り散らしてしまうことも…

ただ頻度が低めでしたが…

・子供が親である私よりも早く起きて計算練習をしていたり

・もう今日は寝るだけとなった時に、いつもと違う表情でテキストを読んでいたり

そういう場面もたまにみることができました

「 なので…もう息子が6年生の夏になるころには

割り切ってしまいました…

全体の5%でも10%でも本気モードになってれば

いいや・・・ 」

我が家の場合は、本番受験がダメだったら

地元の公立でも良いという選択肢も視野にあったので

割り切れたのかもしれませんが

結果的に、息子が親の目からみて本気っぽく見えたのは

本当に直前期(6年生の11月とか12月とか)になってからでした

一瞬でも本気モードになっている子供を探すくらいの

距離感で関わってみてはいかがでしょうか?

ちなみに・・・子供の本気度が感じられないという悩み

親が持つイチバンの悩みかと思います

ツイッターやブログを見ているとそういった負の場面は発信されませんが

私がブログ読者の方や交流会、講演会で出会った親の方たちの多くが抱えている

悩みでした。

6年生のこの時期でも多くの方が抱えている悩みですので、

どうか少しでも参考になれば幸いでございますmm

小6の母 ゆりんです

いつも参考になる記事ありがとうございます!

娘が受験生なのですがいつも記事の通りにしているんですが、うまくいきません。

どうすればいいんですか?

ゆりんさん

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

間違った勉強をしていなければ論理的には上達しますが、

いくつか伸びない理由が考えられます(一般論ですみません)。

(1) 偏差値は相対評価

偏差値は相対評価であり、本人が上達していても

周りがそれ以上に上達していた場合、偏差値は下がってしまいます

特に6年生は偏差値の母集団によっては

まわりの上達スピードが早い場合があります。

競争であり周りのみんなも走り続けているということを

意識して効率性や物量を増やすという方法があります。

(2) どこかにボトルネックがある

a.問題を解く → b. 間違えを直す → c.次はできる

これが勉強が上達する論理的なモデルですが、

どこかにボトルネックがあるパターンです

a) そもそも選択している教材が違う

我が家では使う問題集は四谷大塚の週テスト問題集をベースに

行いました。四谷大塚が主催する模試では似たような問題がでるので

明らかに効果が見られました。

当然、偏差値を測る予定のテストとは異種の問題集を

使っていたとしたら効果は限定的になってしまいます。

b)間違い直しの際に理解していない

これが一番よく引っかかるボトルネックかと思います。

間違い直しの際に解説を見て「理解した、次はできる」と

思い込んでいるだけで、実は理解していないパターンです。

我が家では、算数がその状況に陥ってしまったため

「算数の間違い直し」だけ個別指導でプロの先生に

本人が確実に分かるまで間違い直しをしてもらいました。

個別指導や家庭教師にピンポイントで「間違い直し」を

依頼するのはかなりオススメです。

c)本番で出来ない

間違い直しの段階では理解していたのに、

本番で出来ないパターンです。

この場合は定着度が低い場合が多いです。

間違い直しノートを定期的に見直していますでしょうか?

間違い直しノートを作る際には「間違ってしまった理由、

次正解するにはどうすれば良いか」を残すつもりで作り、

テスト前にシッカリ読み直す。

間違い直しノートは、

「テスト本番の会場にいる未来の自分へメッセージを伝える」

つもりで作成すると最も効果を発揮します。

上記が正しい勉強をしているにも関わらず、成績が伸び悩む一般論となります。

どこか思い当たる部分はありますでしょうか?

少しでもご参考になれば幸いでございます。

こんにちは。5年生娘の母です。サポート下手で途方に暮れる中でゆすぱさんのブログを読み目から鱗で、是非実践したいと思いました。

シールについて教えていただきたいのですが、貼ったあとに解いて出来た問題には何か印など付けますか?それとも貼りっぱなしで、日にちを開けて再度やるのを繰り返す感じでしょうか?

すみません、よろしくお願いします。

ゆき様

ご返信が遅くなりまして申し訳ございません。

いつもブログをご参照いただきありがとうございます!

我が家ではシールは貼りっぱなしにしました。

このやり方だと…

シールを見ただけでは厳密には最終的に自力でできたのか

まだ自力ではできていないのかを判断することができませんが、

復習するときには解法を見ながら解き直しをしているので

できたところに印をつけることはそんなに重要ではないかなと

思った次第です。

(1) 1番のポイントはシールの有無

(2) 2番目のポイントはシールの数

が記録できれば十分な過去データになるかと思います!

時間が経ってから繰り返す際ですが、

基本はシールの数が多いものから着手し、次にシールの数が少ないもの

本当に余裕のある時は、シールが貼っていない問題という

優先順位をつけてやっていましたd(^_^o)

かなり効果的です!

少しでもご参考になれば幸いでございます。

いつも大変参考になる記事をありがとうございます。

5年生男子の母です。

ひとつ悩んでいることがあるのですが、塾で毎週のテストがあり、そのテストの直しは翌週提出することになっているので必ずやっています。しかし、当然ですが一度直しをした問題でも数週間経つと忘却の彼方に・・・。

ゆずぱさんは2回目の直しというのはどういったタイミングでやっていますか?

偏差値50台後半をうろうろしていた息子ですが、前回の模試が返ってきて国算社が50前後と散々な結果でした。

2ヵ月後の公開模試に向けてやるべきことを下記のように考えています。

・前回の模試の直し

・前回の模試で間違えが多かった単元の週テストの2回目の直しをする

・次の模試の過去問を解く、直しをする(2年分)

・次の模試範囲の単元の週テストの2回目の直しをする

しかし、塾の宿題に追われている息子にはこれらを全てやるのは時間的に不可能で、なにを優先させてやるべきか悩んでいます。

図々しいですが、なにかアドバイスいただければありがたいです。

あきさん

ゆずぱです。

ご返信がおそくなりすみません!

コメントをいただきありがとうございます。

エビングハウスの忘却曲線で効率的に復習すれば良いと

いろんなサイトでうたわれているのですがウチでは無理でした。

・そこまで細かい管理ができない

・宿題など他のアクションとの優先順位が難しい

我が家の事例で恐縮ですがコメントに回答をいたします。

1)節目となるテスト前にテーマを決めて

テスト前には、間違い直しノートを重点的に復習しますが、

その時にテーマを決めます…。

例えば 前回 社会が思うように点数がいかなかったので

今回は社会を重点的にやる!と決めたら、社会の出題範囲や

苦手だった範囲に絞って テスト直し2回目、3回目を実施する

利点① この方法の良いところは、

昔やったテストの復習の2回目という…ちょっと面倒くさいと思われる

勉強の時間ですが、テーマを決めているので、”やる気”と”意思”が

伴って取り組めるというところです。

利点② 意外とピンポイントで成果がでやすいという点も良いところです。

当然テーマを決めているので、その分野の得点率が上がったり

します。結果、復習=点数につながるというワクワク感みたいな

ものが感じられたりします。

2)間違い直しノートの多読からの展開

勉強を始める前に必ず、間違い直しノートの

過去部分をザーっと眺めるようにしています…

意外と”あれ、これなんだっけ”というところが

出てきたりします。元々 間違えた問題が何であったか

忘れてしまっているんですね。

そんな時は、その日の勉強の終わりにピンポイントで

その問題を復習したりしてました。

忘却曲線を意識して管理するのは無理!ですが、

・テスト前にテーマを絞ってみたり、

・ザーと見直してピンポイントで1問2問

という形であれば、2回目3回目も復習することができるかと

思います。体験談で恐縮ですが、少しでもお役に立てれば幸いです!

※ 上記は模試の復習の間違えたところを、間違い直しノートにしっかり

記録していることが大前提となります!

この記事、秀逸です。

うちも○△×マークなどでやろうとしてましたが、子供に任せると絶対やらない・・・。

でもマル付け後にシール貼るのは、機能しますし、第一、解り易いですね。

ところで。シールは「できなかった物」に貼られているようですが

緑・・1回目、黄色・・・2回目、でしょうか?

できた:緑、「予シリや何かをみてできた」:黄(△)、歯が立たなかった:赤

というのも「ありかな」と思いまして。

試行錯誤された結果で、取り組まれたシールなので、具体的なシールの使い方やそうなった経緯など教えて下さればと思います。

今から(特に算数の)過去問題集にシールを貼るのは、なかなか大変ですが、まぁ今からでも取り組みたいです。

地方出身パパさま

漢字の記事でリコメントさせていただきましたが、

シールは回数ごとに色を変えています。

確かに、間違いの白旗度で色分けも

良さそうですね_φ(・_・

息子の方はもう12月で受験直前期に入り、

過去に蓄積してきたシールのついた予シリの

演問集や合不合判定テストの”シール復習”に

活用しています。

娘は小3で、いよいよ受験準備の開始です。

引き続き、試行錯誤をしては出来るだけ

シンプルで効率の良い方法を探っていきたい

と思いますd(^_^o)