中学受験:豆電球の明るさ…シンプルなたった”3つのルール”で解ける

オームの法則を使わなくても”3つのルール”を知ればに解ける!

こんにちは。かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

こんにちは。かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

豆電球の明るさ問題… 物理学を学んだ人であれば “オームの法則” や “合成抵抗の計算” を使って解く ことでしょう。でも小学生はどうやって攻略すれば よいのか (>_<)

教科書やテキストはお世辞にも

わかりやすいとは言えない(-_-;)

ではどうすれば良いのでしょうか…? シンプルに考えると…オームの法則を極限まで単純化して体得すれば良い のです d(^_^o) なぜそんなことができるのでしょうか?

小学生の問題の大きな特徴… 電池はどれも同じ電圧…電球はどれも同じ抵抗… だからこそ オームの法則を極限まで単純化 できる!

※上記のとおり本記事は回路に登場する電池の電圧は全て同じ、電球の抵抗も全て同じであることを前提にしています_φ(・_・

豆電球の明るさ“3つのルール”

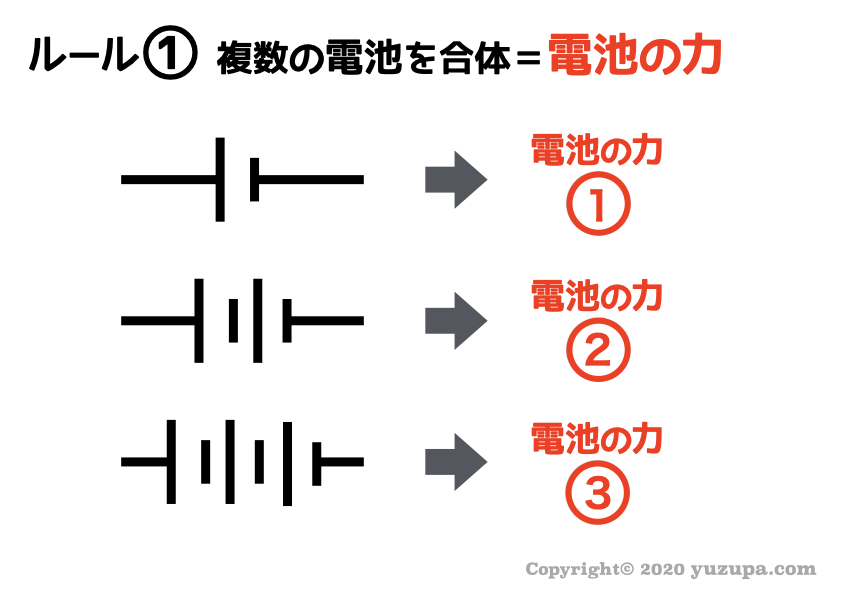

ルール① 複数の電池を合体=”電池の力”

ルールの1つ目は電池についてです。

電池は回路に電流を流そうとする力を持っています。2つの電池があれば2倍力。3つの電池ならば3倍力 ですd(^_^o)

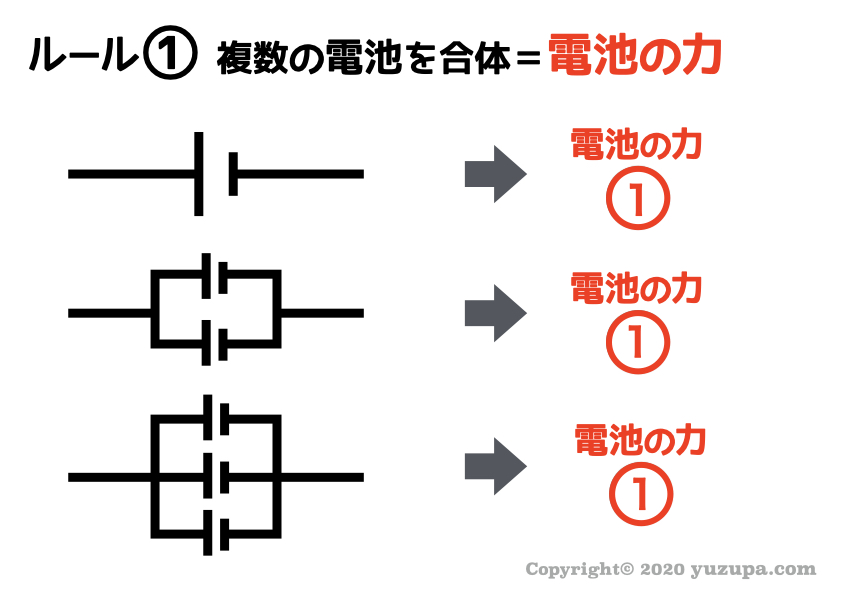

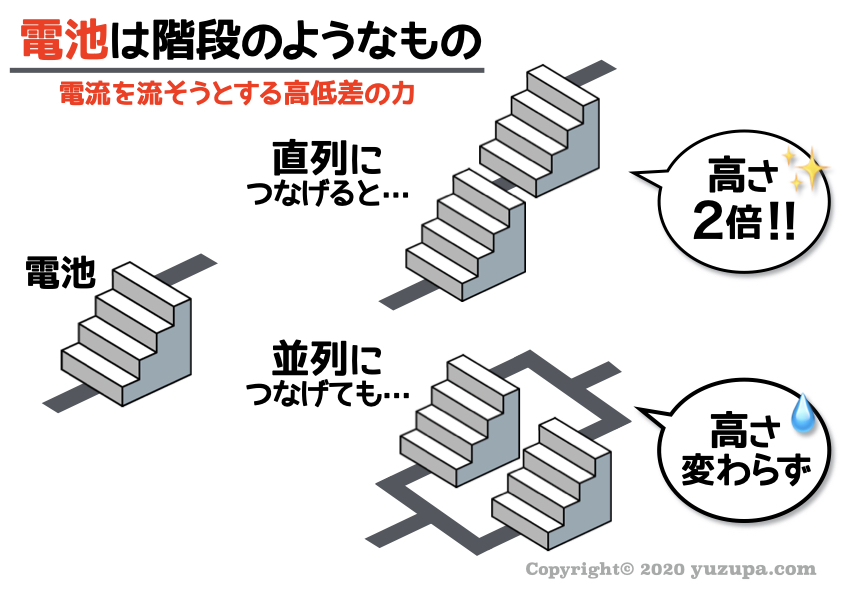

では並列につないだ時はどうでしょう?

えっ…変わらないの!?

電池は電流を流すための高低差(階段) のようなもの…。横に2つ並んでも力を発揮しません。以下のようなイメージでおさえましょうd(^_^o)

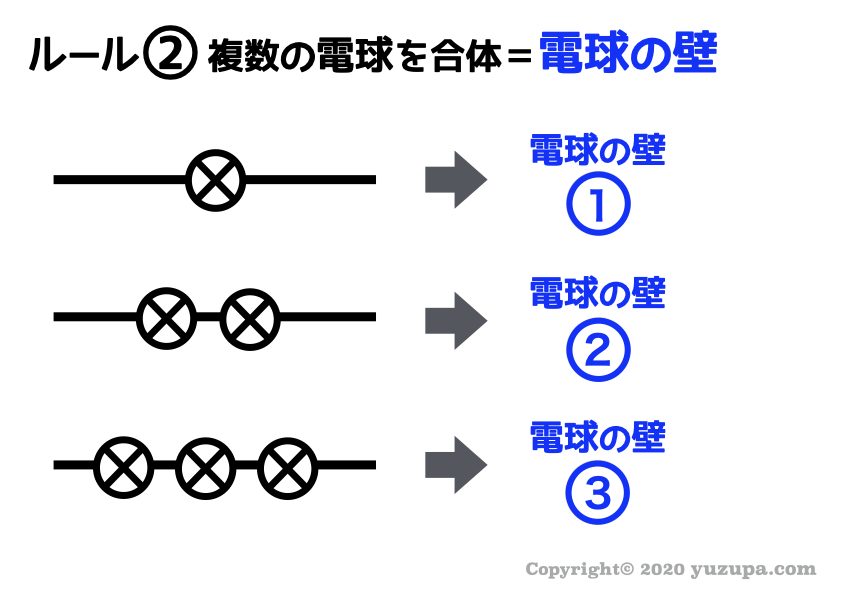

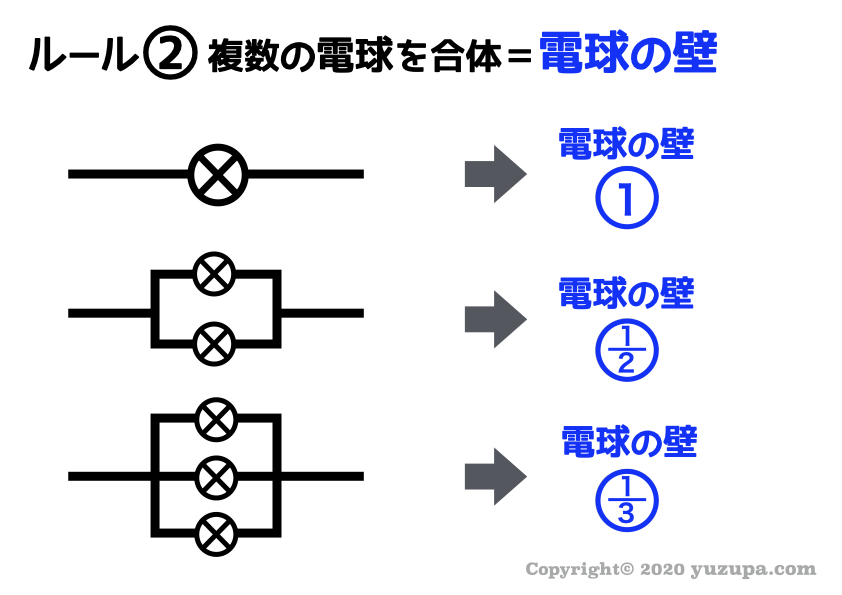

ルール② 複数の電球を合体=”電球の壁”

ルールの2つ目は電球についてです。

電球は流れる電流をさまたげる力 を持っています。2つあれば2倍力。3つあれば3倍力ですd(^_^o)

では並列につないだ場合はどうなるでしょうか?

えっ…弱くなってる∑(゚Д゚)

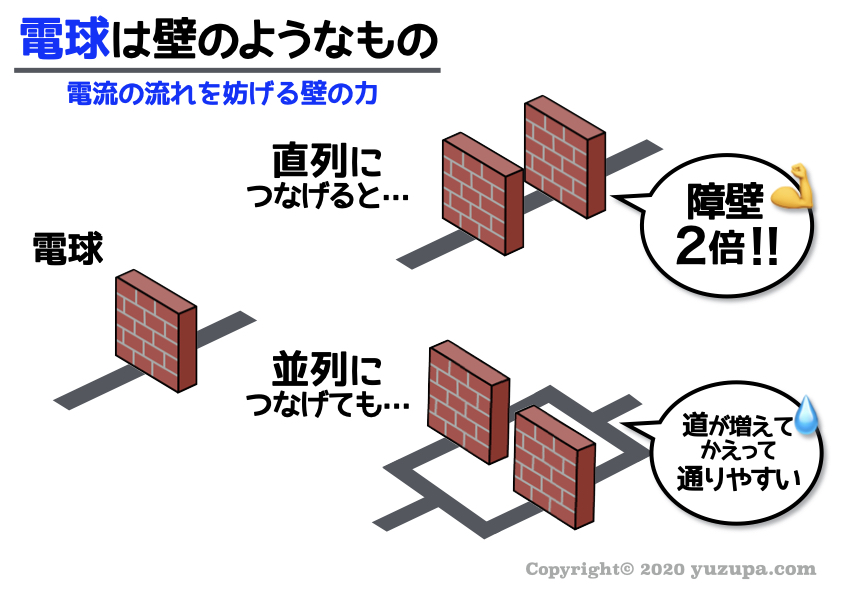

電球は電流の流れを妨げる壁のようなもの…。1本道と2本道で同じ高さの壁があったらその威力はどうなるか 想像してみましょう?

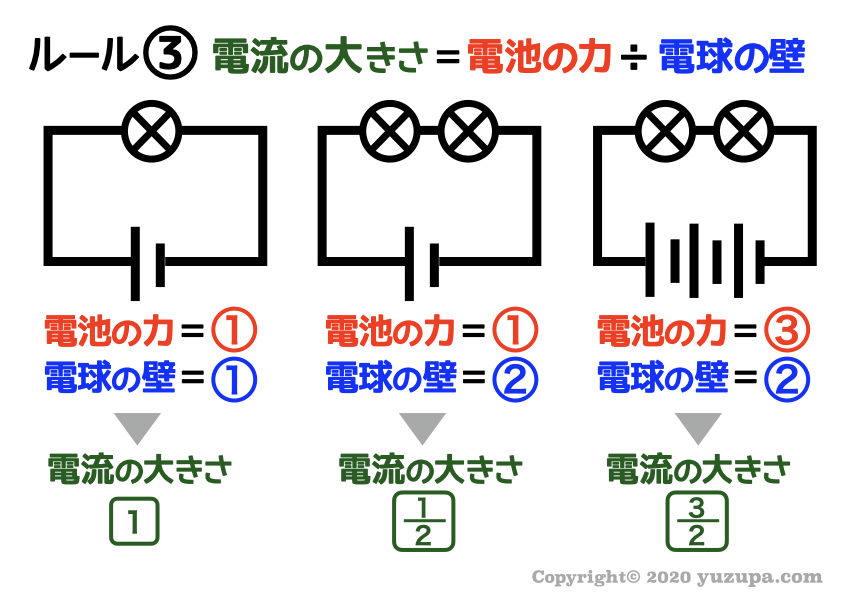

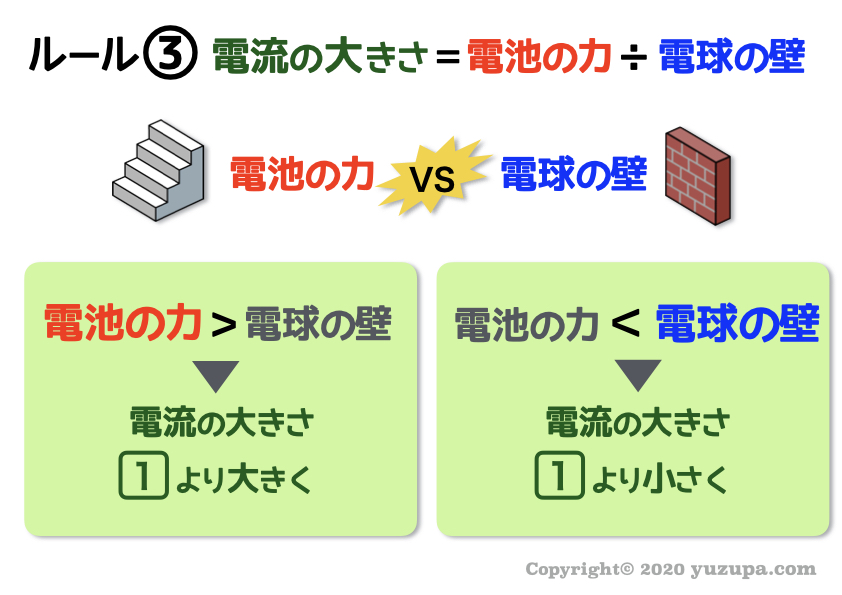

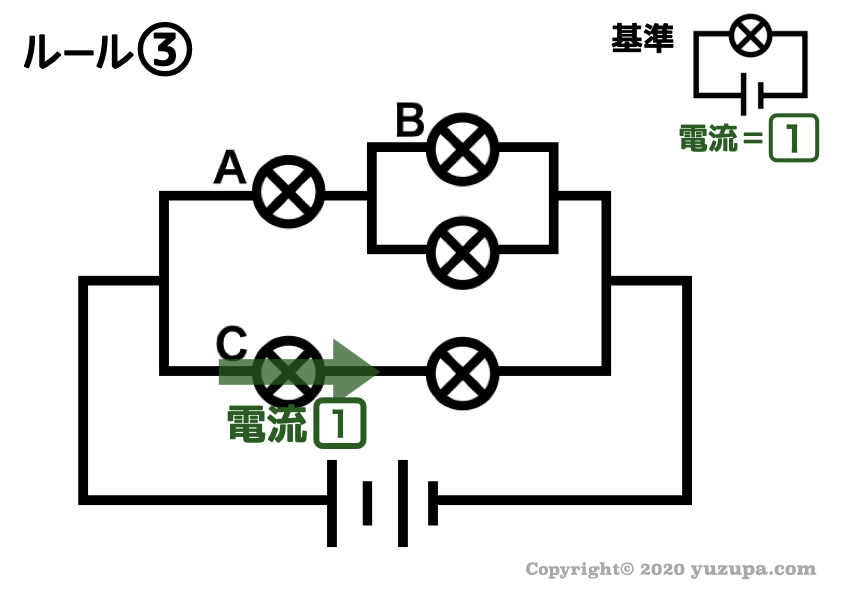

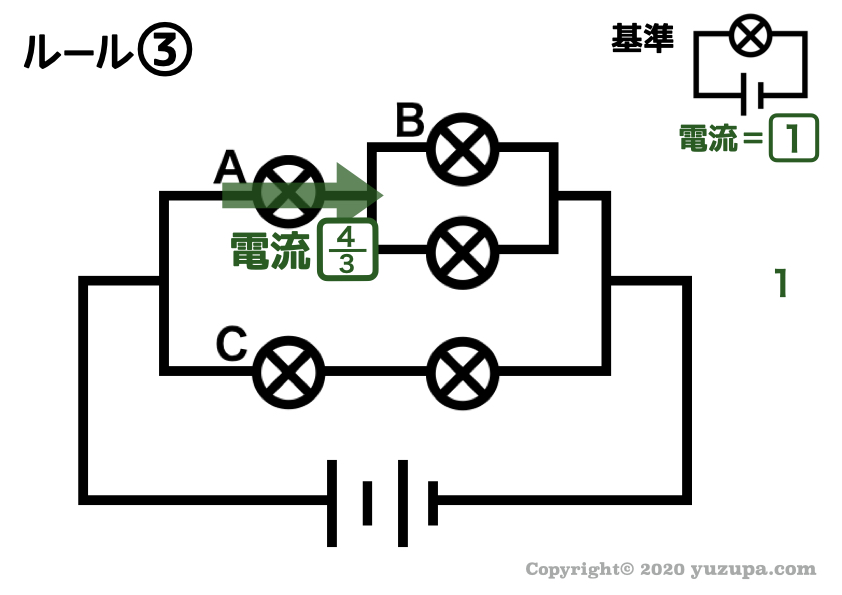

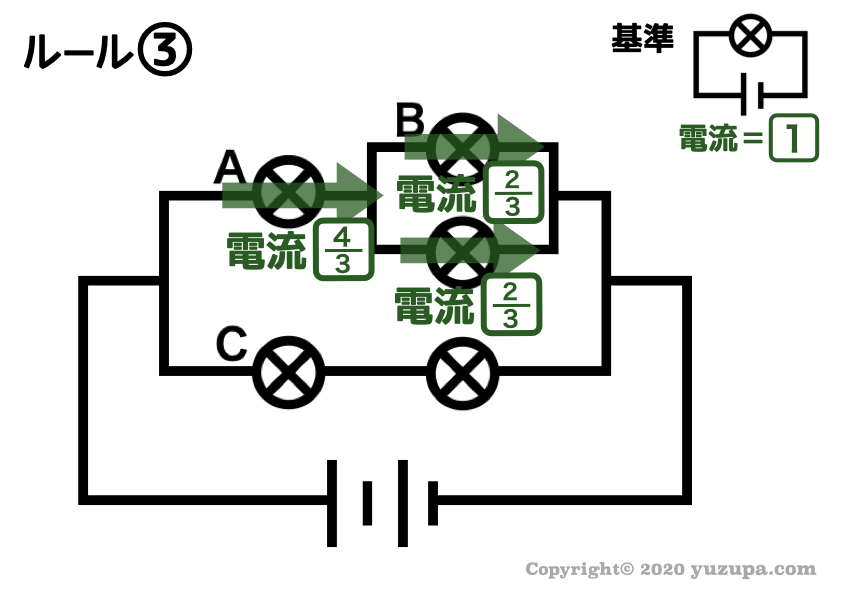

ルール③ 電流の大きさ = 電池の力 ÷ 電球の壁

ルールの仕上げは電流の大きさの求め方です。

電流の大きさ=電池の力÷電球の壁

電池はどれも同じ電圧(1とします)、電球はどれも同じ抵抗(これも1とします)を基準としたときの電流です。

電流がどれだけ流れるかは… 電流を流そうとする”電池の力”と、電流を妨げようとする”電球の壁”の戦いです。

たったこの3つのルールだけで、複雑な回路であっても電球の明るさや電流の大きさまで求めることができます。

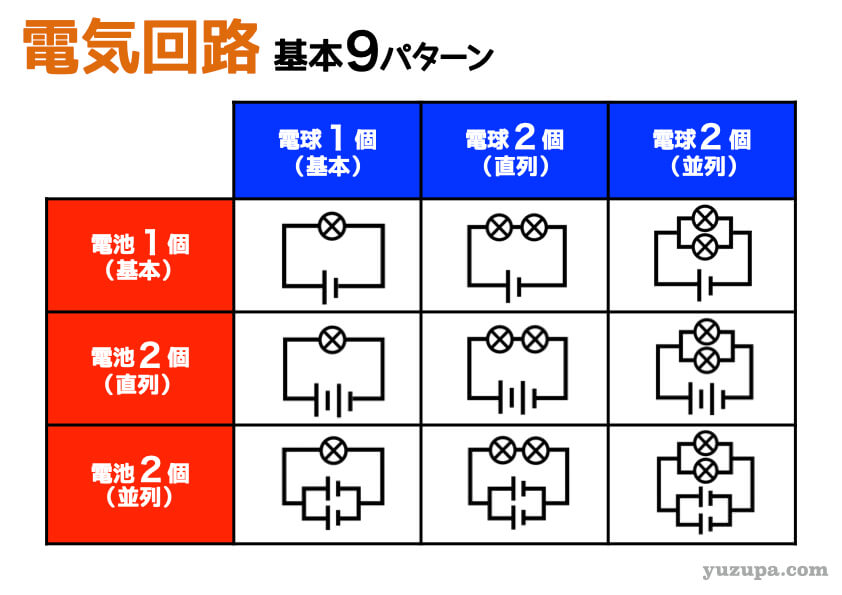

基本的な9つのパターンで試してみる

基本的な9つのパターン

では、実際に基本となる回路図で試してみましょうd(^_^o)

基本的な回路図とは…

あまり複雑な回路図を考えても分からなくなってしまいますので、電球も電池も2個までのパターンを考えてみましょうd(^_^o)

そうすると…電球も電池ともに 1個の場合、2個の直列、2個の並列の3パターンになります。

マトリックスにして整理すると以下のようになります_φ(・_・

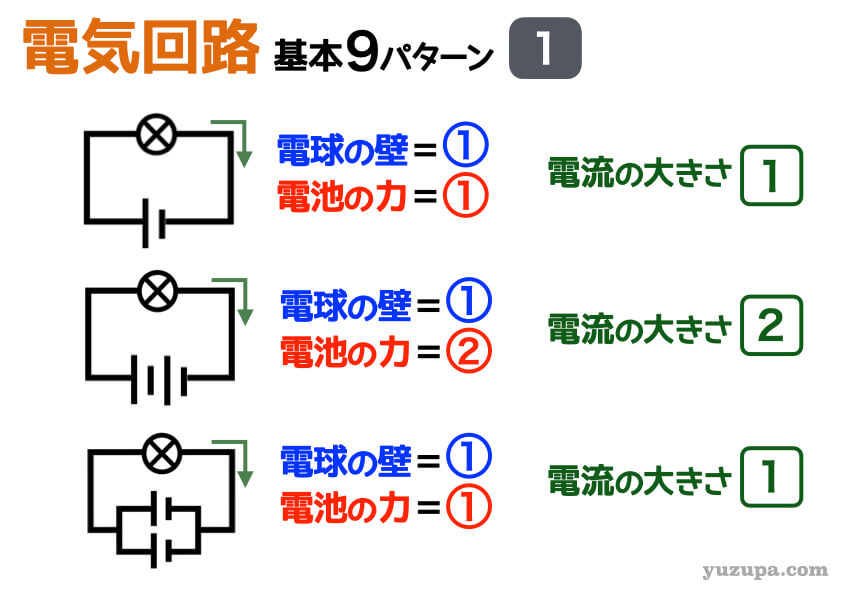

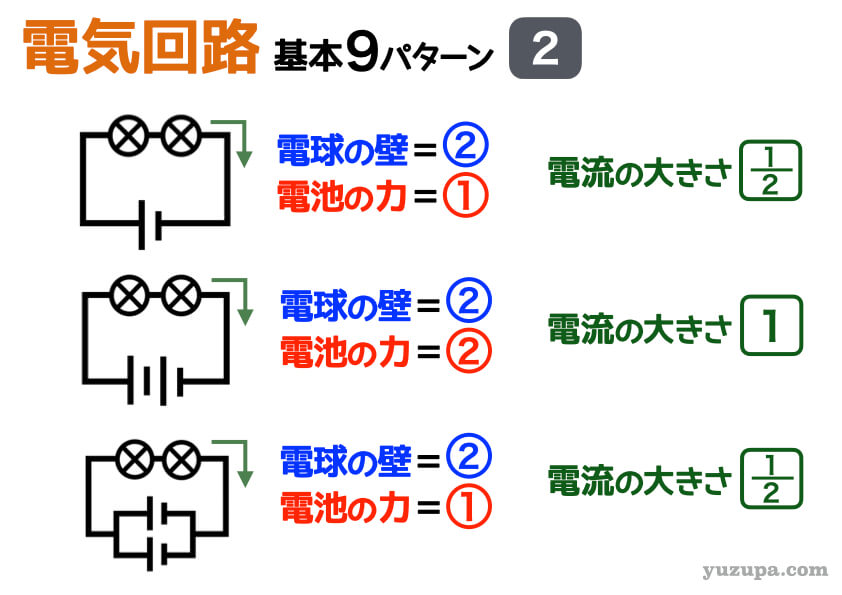

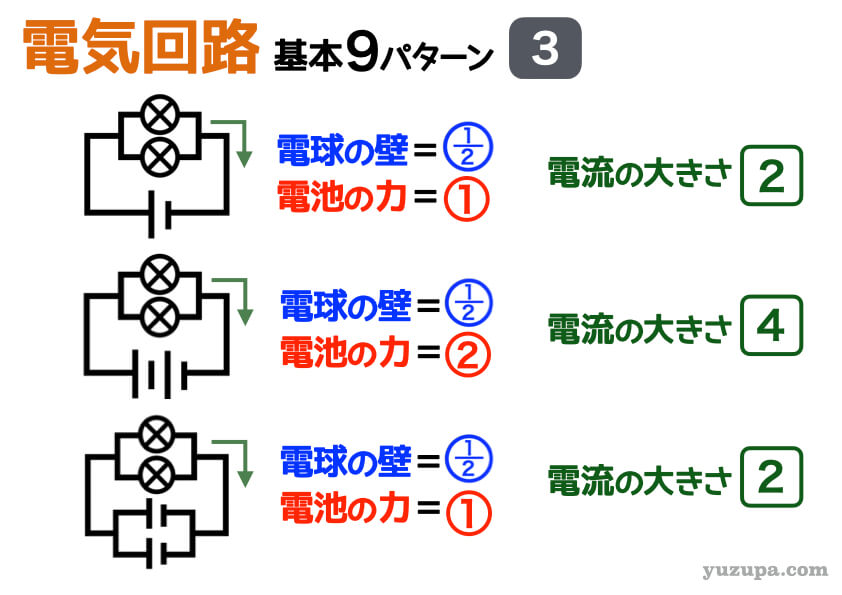

電流の大きさはシンプルに理解できる

基本的な9つのパターンで実際に “電池の力” と “電球の壁” を考えてみましょう!

3つのルールでシンプルにとらえましょうo(^-^)o

電池が1つの状態から、直列に繋げれば電池の力は2倍、並列に繋いでも変わらない。コレをおさえていれば簡単ですd(^_^o)

並列と直列で “電池の力” と ” 電球の壁” をしっかりとおさえれば簡単ですd(^_^o)

基本的な9つの回路について、電流と電圧が分かれば電流が分かります。

基本的なところがわかれば複雑な回路も理解することができます_φ(・_・

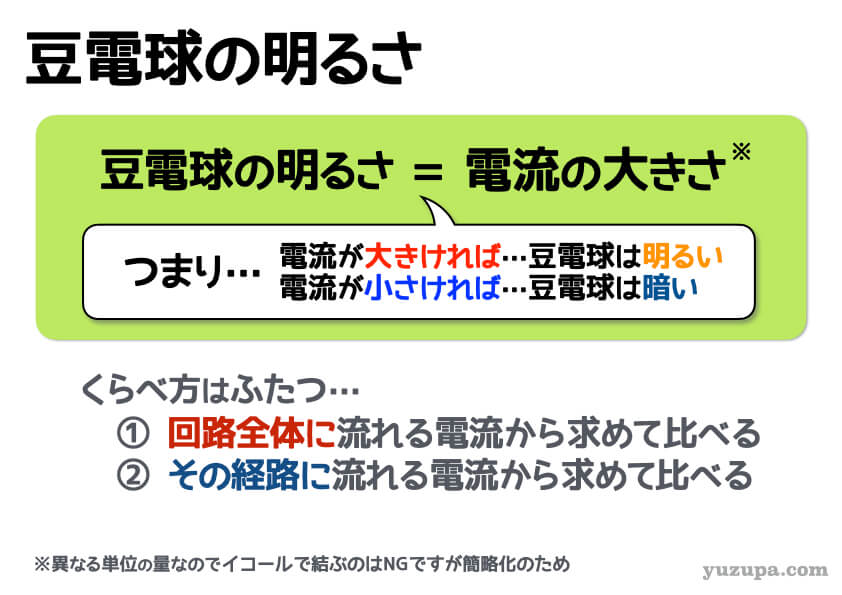

豆電球の明るさは電流の大きさで決まる

入試でよく見る豆電球の明るさを比べる問題

豆電球の明るさは電流の大きさに比例しますd(^_^o)

“豆電球の明るさ”と”電流の大きさ”は異なる単位の量なのでイコールでむすんではいけないのですが…

豆電球の明るさ=電流の大きさ

と覚えてしまいましょうd(^_^o)

つまり…

電流が大きければ…豆電球は明るい

電流が小さければ…豆電球は暗い

電流が同じであれば…豆電球の明るさは同じ

ということです

そしてテクニックのひとつとして、電流を求めるアプローチはふたつ

(1) 回路全体に流れる電流を求める

(2 )その経路に流れる電流を求める

これらふたつのアプローチを駆使して問題を攻略しましょうd(^_^o)

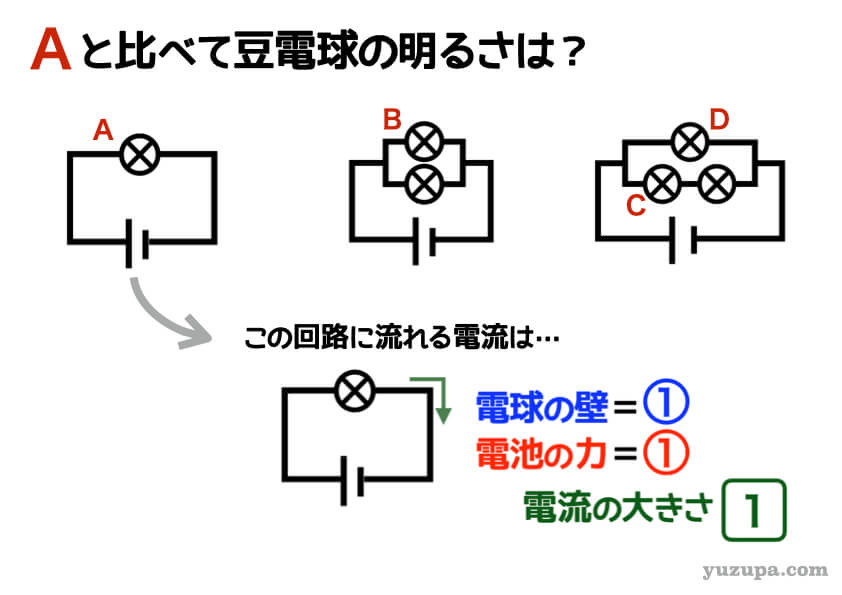

ちょっと練習をしてみましょう

ちょっと練習をしてみましょうd(^_^o)

豆電球Aにくらべて、豆電球BやCやDは明るいのか?暗いのか?はたまた同じ明るさなのか?を求める問題です。

ちなみに豆電球Aは…超シンプルな回路なのでわかりますね?

電球の壁=1、電池の力=1なので 電流の大きさ=1 です。

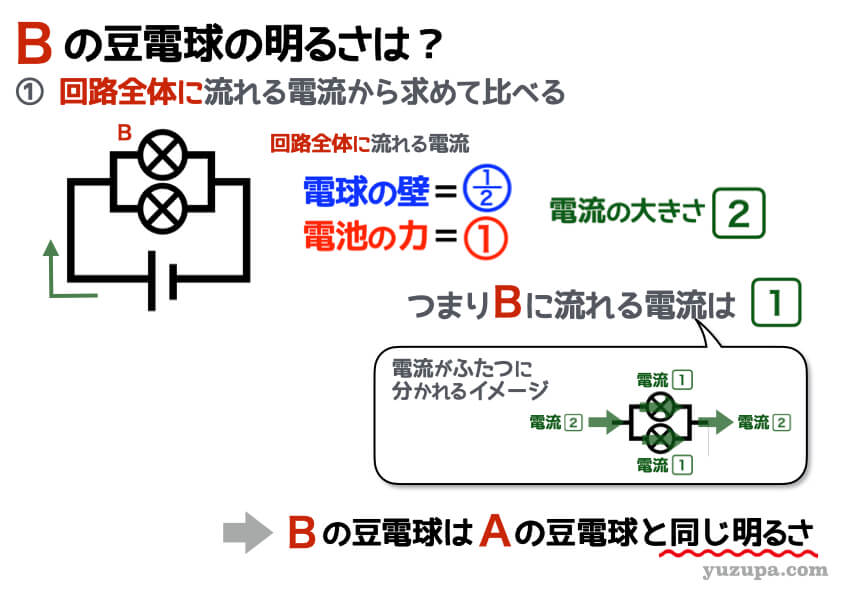

まずは豆電球B

まずは豆電球Bに流れる電流を求めてみましょう。

電流が1より大きければ豆電球Aよりも明るい

電流が1より小さければ豆電球Aよりも暗い

電流が1であれば豆電球Aと同じ明るさ

ですねd(^_^o)

まずは回路全体に流れる電流から求めてみましょう。

図のようにこの回路全体では 電球の壁は”1/2″ 、電池の力は”1″ ですので、回路全体に流れる電流は”2”です。

では…豆電球Bに流れる電流はいくらでしょうか?

答えは半分の”1”になります。

回路が二手に分かれているときは、電流も二手に分かれます。

もともと”2”の電流が流れていたので、片方の経路に流れる電流は”1”となります。

電流の大きさが1ということは豆電球Aの明るさと同じとなりますねo(^-^)o

<注意事項>

2の電流が二手に分かれて1ずつになるのは、両方の経路の”電球の壁”が同じ場合のみです。

経路の壁が少なければ、当然そちらに多くの電流が流れます。

経路の壁が多ければ、当然そちらに向かう電流は少なくなります。

そんな時のために、経路ごとに電流を求める方法をお伝えしますd(^_^o)

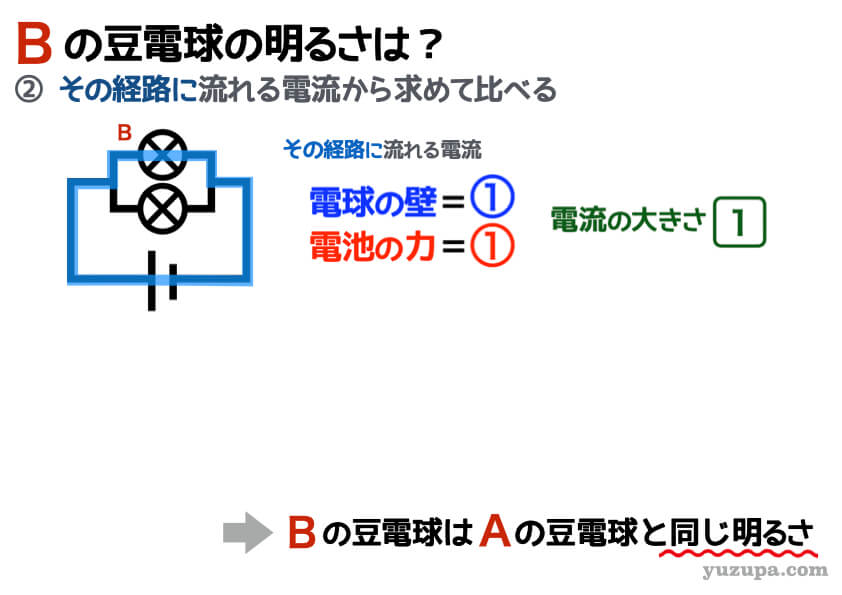

水色の線の経路に着目して“電球の壁”と“電池の力”を確認するというアプローチです。

この経路だけに着目すると、電球の壁=1、電池の力=1ですので、電流の大きさ=1となります。

さきほどと結果は一緒ですねd(^_^o)

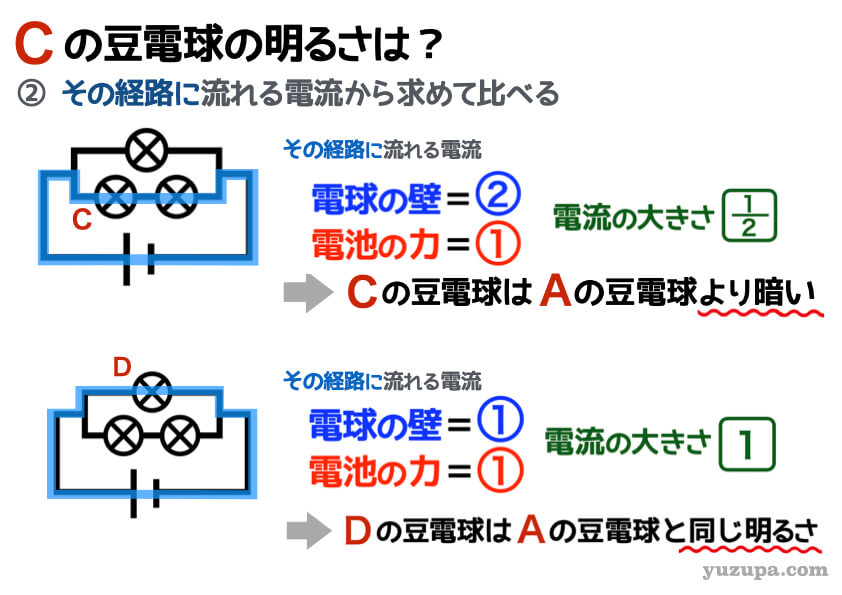

つぎに豆電球CとD

次に豆電球CとDについて電流を求めてみましょう。

この場合はすでに経路ごとに壁の数がことなりますので、経路ごとに求める必要があります(-_-;)

上のルート、下のルート…

それぞれ “電球の壁”と“電池の力”を確認すれば、怖いことはありませんd(^_^o)

豆電球Cを通るルートは、電球の壁=2ですね。

当然、電流の大きさは”2分の1”になります。

したがって…豆電球Aよりも暗いという結果になります。

一方で豆電球Dを通るルートは、電球の壁=1となります。

結果として電流の大きさは”1”になります。

したがって…豆電球Aと同じ明るさという結果となります。

いかがでしょうか?

回路における電流の求め方の基礎を理解できたのではないでしょうかd(^_^o)

より複雑な回路について電流を求めたい場合には次の章をご参照くださいd(^_^o)

“3つのルール”で問題を解いてみる

複雑な回路図の問題を解いてみる

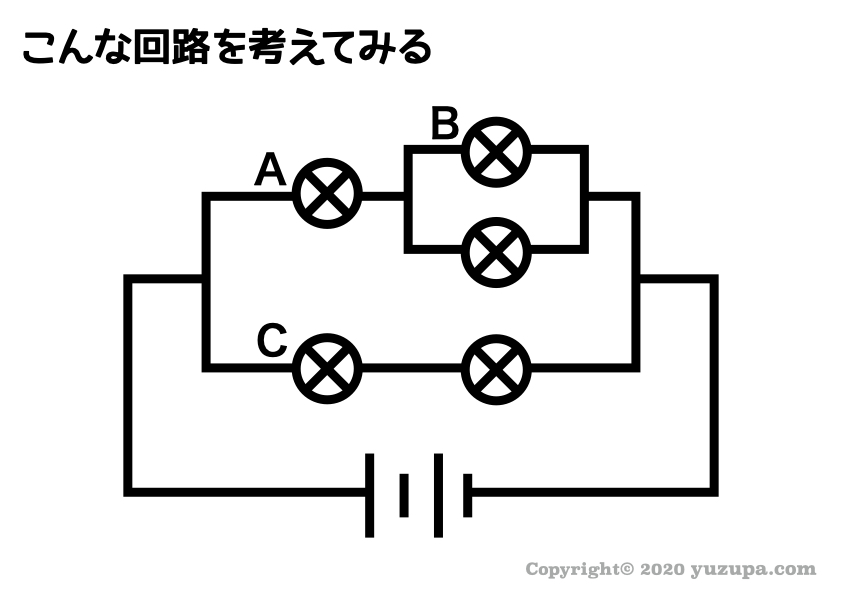

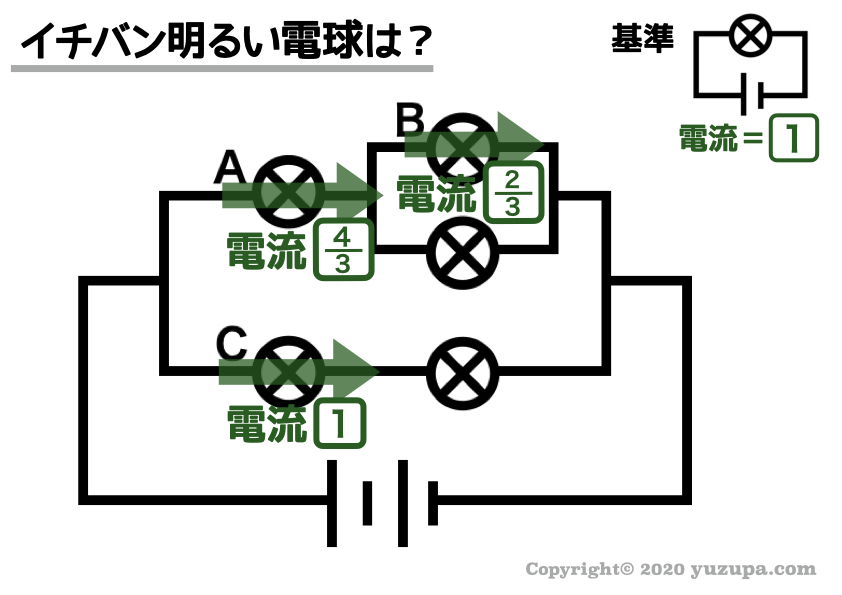

ではさっそく以下の問題を解いてみましょう。

なんだか複雑な回路が出てきました∑(゚Д゚) でも落ち着いて3つのルールを使えば電球の明るさも電流もわかります。

設問① 豆電球Cに流れる電流は?

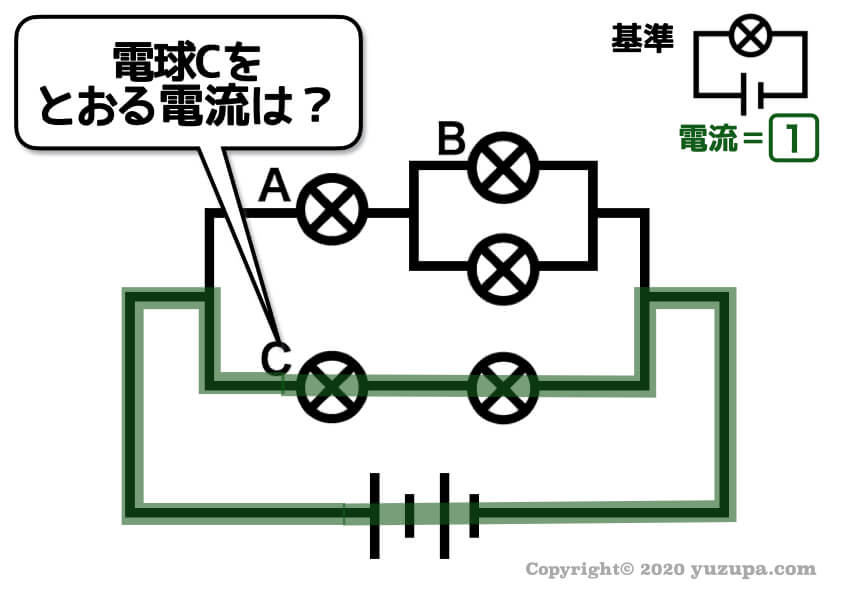

まずは豆電球Cに流れる電流からです。

豆電球Cに流れる電流のルートを緑色の線で表す と以下のようになりますね? 落ち着いてルートをたどりましょうd(^_^o)

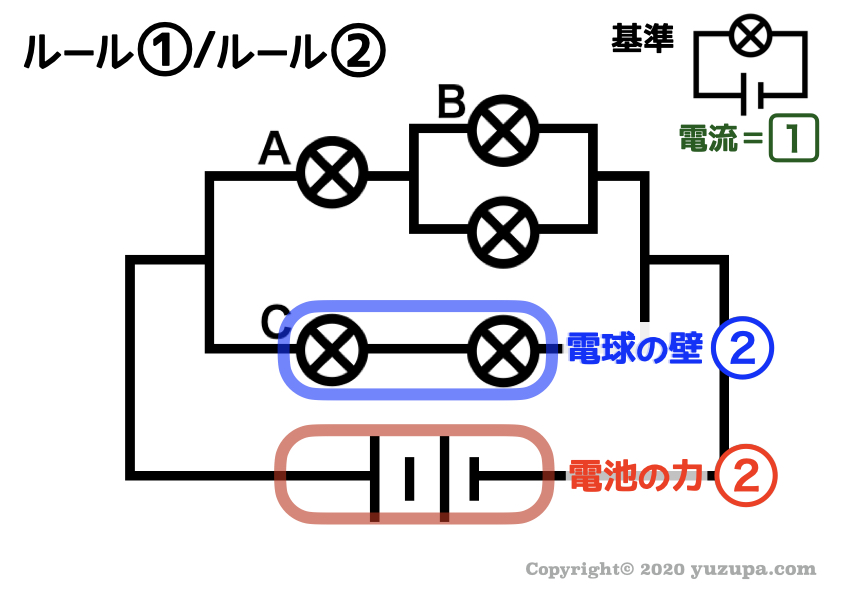

ルートを特定したら…ルール①とルール②を使って “電池の力”と”電球の壁” をそれぞれ計算してみましょう_φ(・_・

2つの値がわかれば、いよいよルール③です!電池の力も電球の壁も共に2ですので、電流は1ですねd(^_^o)

3つのルールをうまく使えましたでしょうか?

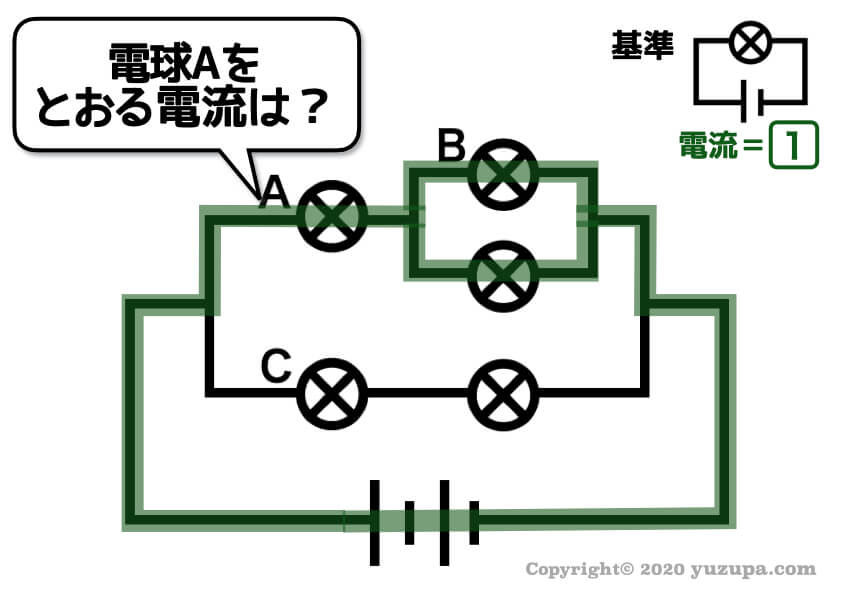

設問② 豆電球Aに流れる電流は?

今度は豆電球Aに流れる電流を求めましょう。

同様に豆電球Aに流れる電流のルートを緑色の線で表すと以下のようになります? ルートをたどりましょうd(^_^o)

先程とことなり豆電球Aを流れる電流は その先で2つのルートに分かれてまた合流 しています。

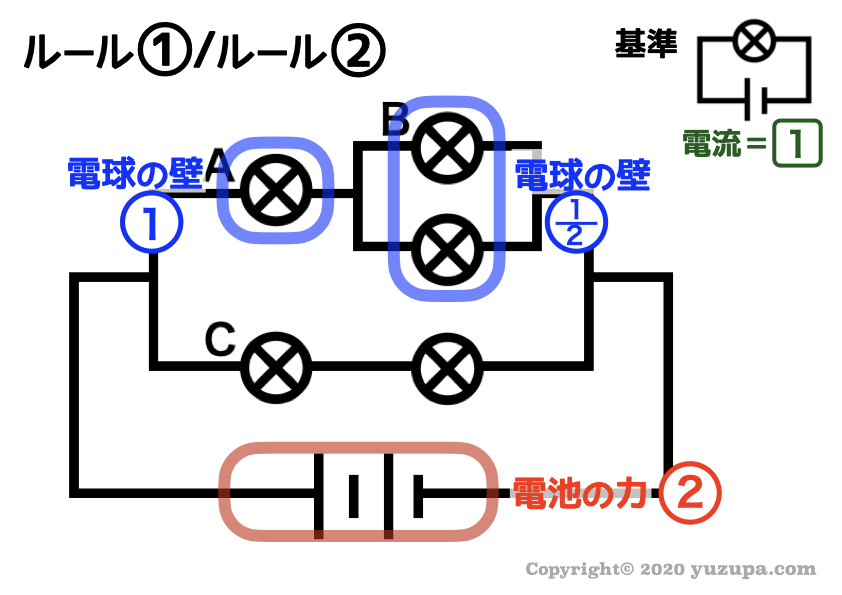

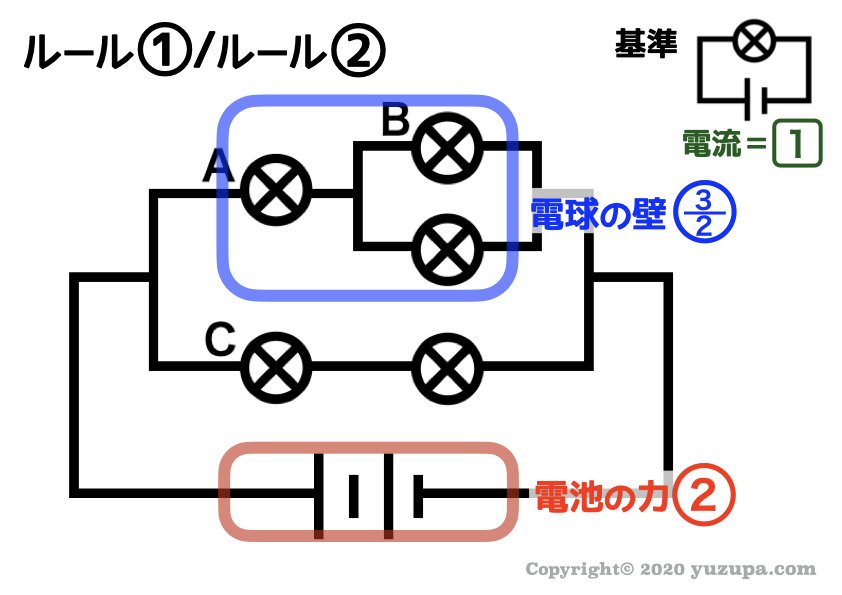

ルール①とルール②を使って、電池の力と電球の壁を求めますが、電球の壁は2段階で 求めましょう。

3つの電球を合体したいので、まずは上記のように合体します。そしてさらに合体が続きます。

電球の壁 1 と 電球の壁 2分の1 が 直列で並んでいるので足してあげましょう!

2分の3になりましたか?

最後はルール③ですねd(^_^o)

これも同様です。 電流の大きさ= 電池の力 ÷ 電球の壁 で計算 しましょう。

3分の4になりましたか?

豆電球Bに流れる電流は、豆電球Aに流れる電流が二手に分かれていますので半分に なりますd(^_^o)

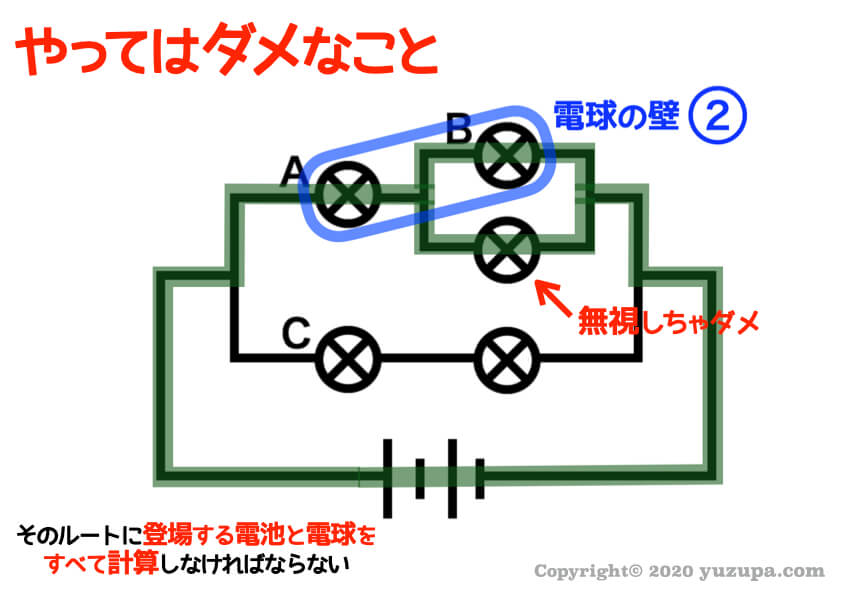

ひとつ…やってはいけないことをご紹介します

ズバリ… 上記のようにAとBだけをみて 電球の壁=2としてしまってはいけません。

豆電球Aをとおる電流は 2つのルートに分かれてまた合流しておりますので、Bの下にある電球の壁も電流の流れに影響をおよぼしています。

なので、無視してしまってはダメですね d(^_^o)

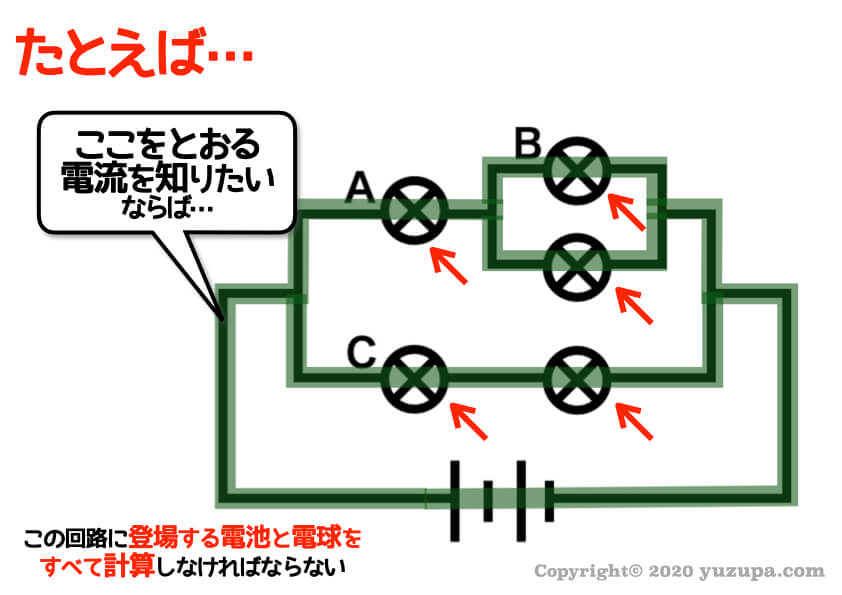

極端な例を示しましょう…

たとえば、下の図の部分をとおる電流をしりたいならば、回路に登場するすべての電球が電流に影響をおよぼしていることがわかりますか?

なので… すべての電球の壁を合体してあげなければいけません ∑(゚Д゚) ※ 合計4回の合体が必要です…

設問③ 最も明るい電球はどれ?

全ての電球に通る電流がわかったところで…いよいよクライマックスです。最も明るい電球はどれでしょうか?

電球の明るさ=電流の大きさ ですので、最も大きな電流が流れている豆電球が最も明るいことになります。

イチバン明るい電球はA ですねd(^_^o)

まとめ

小学校の教科書に掲載されている豆電球の明るさの単元はとにかくわかりにくいです。大人が読んでも難解ですので、子供にはさぞかし難しいことでしょう。

じゃあどうやってマスターすれば良いのか?

それは…オームの法則の単純化

オームの法則を単純化すれば、電流=電圧÷抵抗 であることを使って電流を求めることができます。今回は 電圧=電池の力、抵抗=電球の壁 と勝手に表現しましたが…(^_^;)

そして出来上がったのが3つのルールです。

ルール① 複数の電池を合体=”電池の力”

ルール② 複数の電球を合体=”電球の壁”

ルール③ 電流の大きさ= ”電池の力” ÷ “電球の壁”

小学校の問題では電池は皆同じ、電球も皆同じ…だからこそ成り立った解法です。電圧の違う電池や、抵抗の違う電球が混在する回路では成り立ちません のでご注意を _φ(・_・

分かりやすいです。

頭の中で絡まっていたものがスーッとなくなりました♪

ありがとうございます

神さま

ちゅうがくじゅけんのためにべんきょうしていたらこのさいとをみつけました

すごくわかりやすいです

これからもたくさんみるのでよろしくおねがいします

ありがとうございます

とくめい様

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

受験生、頑張ってください!

応援してますo(^-^)o

あと5ヶ月で中学受験の子の母です。

並列から更に並列&直列に

分岐している回路図、

非常に分かりやすく感じました。

親の私が疑問に思うことがあり

あちこち検索したものの見つからず

お知恵をお借りしたいです。

電池2個と豆電球3個で

豆電球3個がすべてが

電池1個と豆電球1個の回路と

同じ光を放つようにする場合。

電池2個は並列にして

豆電球3個も並列にすれば

同じになると言う考えで正しいでしょうか?

更に

別の回路として思いついたのが

電池←豆電球1個←電池←豆電球並列2個

←1つ目の電池に戻る、です。

電池と豆電球が交互に繋がれていたら

電流はどうなるのでしょう?

直列扱いにはならないですよね?

ショートが怖くて実験できない

小心者にお知恵を!

分かりやすい解説ありがとうございます。

ですが、ショート回路や、ブリッジ回路、などの解説もお願いしたいです。

現在受験生で、豆電球よくわかんないよーとなっていたのですが、とても分かりやすくかいであってよくわかりました!ありがとうございます!

みーこさん

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

コメントをいただきありがとうございます!

受験生とのことで、これから夏休みとなりますが

陰ながら応援させていただきますo(^-^)o

いつも分かりやすい説明をありがとうございます!

塾では、理解できないところを、ゆずぱさんが教えてくれるのでとても助かります!

全問正解できるように頑張ります!

匿名さま

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

ありがとうございますo(^-^)o

陰ながら応援させていただきます!!

ありがとうございました!

親の解説では分かりにくくて…

このゆずぱさんの解説をみるとすぐに理解できて、

意外とシンプルで、

テストでは、なんと全問正解でした!!

本当にありがたい…(泣)

また、お世話になると思います(笑)

さっちゃんさん

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

こちらこそコメントをいただきありがとうございます!

少しでもお役に立てたようで

嬉しく思います!陰ながら応援させていただきます!

さっちゃんさん

ゆずぱです。

少しでもお役に立てたようであればよかったです!!

今後も頑張ってください、応援しております!

こんにちは、はじめまして。

小学5年生に電流をどう教えるか探していてここに辿り着きました。

途中まではすごくよくわかったのですが、

電池3個を2個直列&1個で並列つなぎにしたときはどのように考えると良いのでしょうか?

MSさん

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

ありがたいコメントありがとうございます。

本記事の内容は

・オームの法則と合成抵抗の計算を

シンプルにイメージでおさえることを前提に書いております

一方で、異なる抵抗が並列につながれてしまった場合は

どうしても合成抵抗の計算方法をマスターする必要があります。

以下の2つの画像を覚えれば説明はできますが、

合成抵抗の計算をすることになるので記事からは割愛しております

電池の直列/並列を階段で説明する方法、素晴らしいです!ありがとうございます。

YHさま

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

こちらこそありがたいコメントをいただき感謝いたします!

電気の問題は

W=V×I

V=R×I

を理解すればすべて簡単に理解できますが、この方法は疑問ですか。

とにかく「流れやすい」とか抽象的な言葉は難しいです。

oidonさん

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

おっしゃるとおりです!

・オームの法則 E=RxI

・合成抵抗の値計算

を理解していれば、間違いなくそちらの方が良いです!

この2つの知識で全ての問題をスッキリ解くことができます。

ご回答ありがとうございました。

中学受験の問題は昔からの古風な用語が多く進歩がないように思います。

もう一点ご質問ですが、x,yを使った方程式で解くと入試では正解にならない

のでしょうか。解く時間も圧倒的に短いです。

oidonさん

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

コメントをいただきありがとうございます。

私は学校関係者でもなく… 教育産業の人間でもなく…

小学生の一親に過ぎませんので責任ある発言はできませんが、

方程式で解いたとしても基本的には正解になると思います。

小学生では習わない漢字や文法を使おうが、

小学生の範囲でないオームの法則を使おうが、

もちろん数学の方程式や負の数を使おうが、

正しく答えていれば 正解 になるのではと思います。

仮に正解にならないような学校があったとしても

私はそんな学校には行かせたくないです(^_^;)

たびたびコメント頂きありがとうございます。全くの正論だと思います。でも方程式を教える勇気はないです。

電球の明るさ=電流の大きさ

とありましたが、これはすべての豆電球が同じ抵抗だったらという前提での話ですよね?

正確には

電球の明るさ=電力の大きさ=電流の大きさ✕電圧=電流の大きさ✕電流の大きさ✕抵抗の大きさ

たと思うので。

clutqqqさま

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

コメントをいただきありがとうごじざいます。

ご指摘いただいたどおりです!

豆電球問題・・・本来であれば

・オームの法則

・合成抵抗の計算

の2つを使えば解くことができるのですが

シンプル化するために…

・全ての豆電球の抵抗が同じ

・全ての電池の持つ電圧が同じ

という極めて特殊条件を入れています。

この前提以外の条件下では、やっぱりオームの法則と合成抵抗を

使ってコツコツ計算をする必要があるかと思います。

あらためて、コメントをいただきありがとうございます!

はじめまして。いつも感心させていただきながら拝見いたしております。

些細な誤植ですが、最後のまとめのところで、ルール② 複数の電流を合体=”電球の壁”とありますが、

複数の「電流」ではなくて「電球」ですよね。細かくてスミマセン。今後も期待いたしております。

ひげ坊主さま

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

ご指摘たいへんありがとうございます。

本日、早速修正に取り掛からせていただきます。

改めて感謝申し上げます。

今後とも、よろしくお願い申し上げす!

かるび勉強部屋

ゆずぱ

電球の問題は大人でも難しいので、分かりやすい説明ありがとうございます。5年生の子供に対して、公式を使わないで説明することに苦慮しています。以下の3点について自分でも説明できないのでご回答いただけると嬉しいです

1) 設問1では電球Cから見て並列にあるA、Bを無視して考えているのに、設問2では電球Bからみて並列にあるBの下の電球も考えなければならない

2) 同様に設問2で「このルートを通る電流」と言いつつ、Bを通る電流とAを通る電流が異なる値である

3)AとCの分岐手前での電流が、設問1と2で異なる

よろしくお願いします。

受験迷い中 さん

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

コメントをいただき、ありがとうございます!

「オームの法則」と「合成抵抗の計算」さえ教えてしまえば

全ての問題がとけるので、教えてしまうというのも手ですねよね…

ご質問に回答いたします

1) 設問1では電球Cから見て並列にあるA、Bを無視して考えているのに、設問2では電球Bからみて並列にあるBの下の電球も考えなければならない

(回答) Aの電球のルートの合成抵抗(電球の壁)を計算したいからです

Cの電球のルートの合成抵抗は2つの電球の合成抵抗は足すだけ

AやBを無視しても計算できちゃうので無視してます

Aの電球のルートの合成抵抗は後ろにあるBの電球の合成抵抗を計算しないと出せません

なのでどうしてもBの電球の合成抵抗を先に計算することになります

2) 同様に設問2で「このルートを通る電流」と言いつつ、Bを通る電流とAを通る電流が異なる値である

(回答) 失礼いたしました。

これはちょっと誤解を招く表現でした。

当然ですがAをとおる電流も、Bをとおる電流も

電池付近をとおる電流も全て値が異なります

このルートをとおる電流ではなく

「電球Aをとおる電流を調べるために、このルートで考えてみます」

という表現に差し替えたいと思います。

ありがたいご指摘に感謝申し上げます!

3) AとCの分岐手前での電流が、設問1と2で異なる

(回答) 上記2のご指摘と同様のご指摘ととらえています

吹き出しが差しているあたりをとおる電流は

設問1で計算した1でもなく

設問2で計算した4/3でもなく

両方を足した 7/3 になります…

これもすぐに表現を変更いたします。

あらためまして、ご指摘ありがとうございます。

修正できましたら、すぐに公開したいと思います!

受験迷い中さま

記事全体を見直してみました!

塾で電流回路の分野に入ったものの理解出来ずにいる娘の力になってやりたいと思い、塾のテキストを読んだり他のサイトやYouTubeを見ても分からず。こちらに辿り着きやっと理解出来ました。非常に助かっております。ありがとうございます。

質問ですが、

Aを通る回路とCを通る回路のそれぞれに電池は2の力を供給していることから、電池は回路全体としては4の力ということになりますか?すると電池一つで2ずつ仕事をしていることになるため単純な回路の電池より圧倒的に早く電池がなくなる(早く電球が光らなくなる)ことになりますが、この考えで良いのでしょうか??塾の問題では単純回路の電池と比較してどちらが長持ちするかという問題も出ており、困っています。

ご回答いただくと助かります!

あかパパさん

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

コメントをいただきありがとうございます!

電池の寿命の問題ですね…∑(゚Д゚)

すみません、そこには言及しておらずすみません。

(1) 電池の容量は電池の数による

電池1つなら容量を1とするならば

電池2つなら容量は2、電池3つなら容量は3

(2) 電池の容量をどれくらい使うかは消費電力できまる

消費電力は 電流×電圧 で求められます

この電力量という数字で電池の容量を消費する

どちらの電池が長持ちするか?は上記の

(1)消費電力、(2)電池容量

を比べて出す必要があります… コレもはや高校物理ですね(・_・;

複雑な回路だとちょっと説明が難しいので…

上記の消費電力と電池容量をシンプルな回路でまとめるとこうなります。

小学生理科ということで…電池はどれも同じ電圧、電球は同じ抵抗としています。

電池の持ちについて、記事の中で触れていなかったので

近いうちに記事作成したいと思います!

うちも小5の息子がいて、説明ができずに苦慮しています。

最後の設問③で、AとCが並列なので、A方向とC方向のそれぞれが、壁が半分になり、電流が2倍にならないのは何故なのでしょうか??

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答頂ければ幸いです。

まえださん

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

コメントをいただきありがとうございます。

AとCが並列なのですが、

(1) C側のルートは 電池2個に対し 電球も2個なので

ちょうど基準(電球1個、電池1個)と同じ電流が流れます

(2) A側のルートは 電池2個に対し 電球は2個以下(後半が並列になっている)ので

基準(電球1個、電池1個)よりも大きな電流が流れれます

電球が並列化されれればされるほど、合成抵抗がさがり

基準(電池1個、電球1個)よりも大きな電流が流れることになるというのも

ちょっと感覚とズレるので分かりにくくなるのかもしれません。

すみません、文字だと分かりにくいのですが、

上記のとおりとなります。

非常にわかりやすい解説をありがとうございます。

これに加え、もう少し複雑な例題をいくつか加えて頂ければ助かります。

例えば、Bに並列に繋がっている豆電球を2つにした場合。

今、この問題の解決方法に苦慮しています。

匿名さま

コメントありがとうございます!

オームの法則と 合成抵抗の 条件をそろえてシンプル化したもの

ですので、限界はあるかと思いますが、ちょっとトライしてみます!

しばしお待ちくださいm(_ _)m

僕は電球についての問題に対して苦手意識を持っていたのでとても分かりやすかったです。次は圧力などの問題をお願いします。(笑)

ユウキさん

コメントをいただきありがとうございます!

少しでもお役にたてたようでよかったです…。

圧力ですね!順次になりますが、

公開ネタのリストに入れて対応しますmm

シンプルな説明ですっと頭に入ってきました。長文の説明でもなかなか理解できないところを、素晴らしいです。

早速子どもに教えてみます。ありがとうございます。

匿名さん

コメントをいただきありがとうございます。

お子様の理解につながること祈っております!

はじめまして。

小5の息子に電気を教えられず、本やネットに救いを求めてこちらにたどり着きました。

とても分かりやすく、感動致しました。

有難うございました。

匿名さま

かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

ありがたいコメントをいただきありがとうございます!

小学五年生の御子息のお勉強に

少しでもお役に立てたようであれば嬉しく思います!

今後とも機会があれば

訪問ください!

かるび勉強部屋

ゆずぱ

豆電球が、結構苦手だったので先生に教えてもらって、「難しいかな」と思いながら見てみると、とっても分かりやすかったし、面白かったです!

アヤノさん

コメントをいただきありがとうございます!

少しでもお役に立てたようでよかったです。

教科書ってどうしても分かりにくいですよね…(>_<) 今後も役立つ情報、公開したいと思っています! かるび勉強部屋 ゆずぱ