中学受験:ひとのからだ ”骨と筋肉“ 5つの骨と3つの役割をおさえよ

人体ではちょっとマイナーな骨と筋肉…5つの骨と3つの役割を体系的におさえよ

こんにちは。かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

こんにちは。かるび勉強部屋 ゆずぱ です。

今回のテーマは…人体のマイナー分野 “骨と筋肉“ マイナーな分野あるあるですが問題のレベルはかなり簡単。つまりシッカリやっておけば得点源になり、やらない人と差がつくポイントとなってしまう∑(゚Д゚)

では何をおさえればよいのか?

超重要な5つの骨と3つの役割をおさえるべし

ご存じのとおり人の体にある骨は無数にあります。実際には200本以上あるそうです。その中でおさえるべきはたったの5種類です。しかも正式名称ではなく、ざっくり名称でOK!そしてその役割をおさえれば攻略できます_φ(・_・

それでは詳細にまいりましょうd(^_^o)

目次

重要な5つの骨と3つの役割

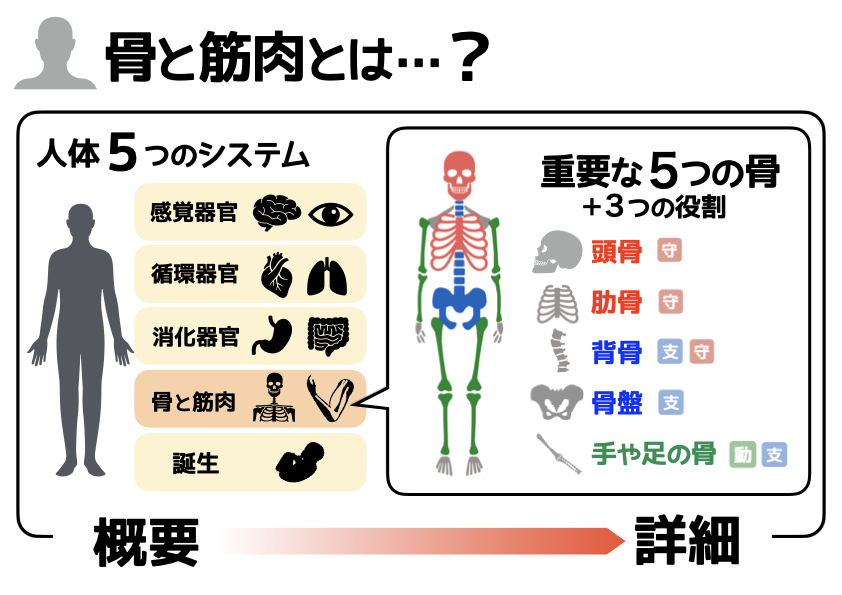

中学受験のひとのからだ全体像

ちょっと本題に入るまえに・・・

中学受験の人体分野の全体像についておさらいしましょう。理解を深める鉄則中の鉄則・・・概要からはじめて詳細に入っていく!受験勉強についても当然この鉄則はあてはまります_φ(・_・

中学受験の人体分野は5つの分野の攻略が必要です

感覚器官、循環器官、消化器官、骨と筋肉、誕生の5つの分野です。特に最初の3つが頻出で超重要。後ろの2つはマイナーですが入試の難易度は低めという感じですd(^_^o)

骨と筋肉以外の分野は以下のリンクからご参照ください!

人のからだ:感覚器官 編

人のからだ:循環器官 編

人のからだ:消化器官 編

人のからだ:誕生 編

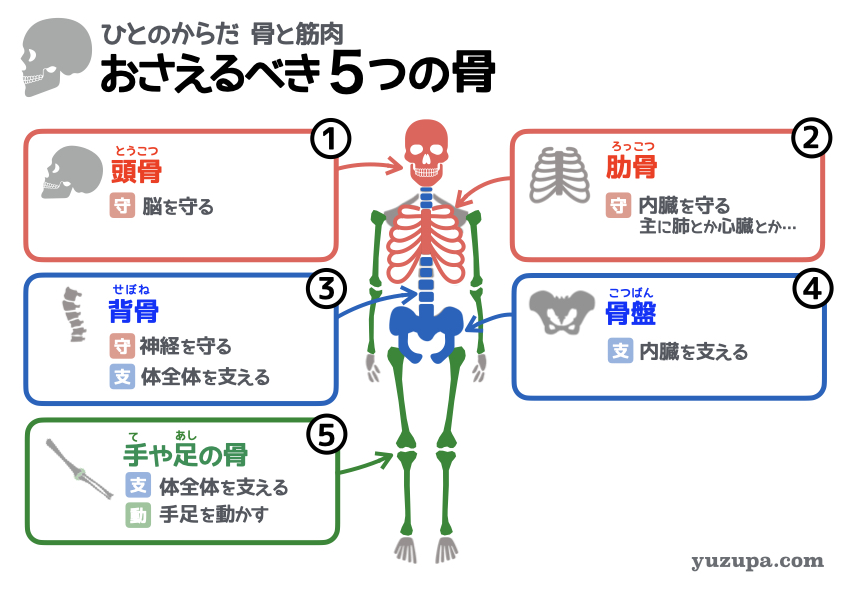

おさえるべき5つの骨

中学受験では5つの骨をおさえましょう!正式名称を覚える必要はなく、ザックリとした俗称でOKです。それではひとつずつみていきましょう。ここではその骨がどこにある骨であるかをおさえましょうd(^_^o)

(1) 頭骨(とうこつ)

頭骨はその名のとおり、頭の骨です。頭がい骨(ずがいこつ)というよびかたもされたりします。最も有名な(?)骨なので、説明不要かもしれませんが、頭から顔の全体を覆ってる骨ですねd(^_^o)

(2) 肋骨(ろっこつ)

肋骨は漢字が難しいのでひらがなで書かれていることが多いですが、胸をぐるりと覆う場所にある骨です。頭骨は板のような形状なのにたいし、肋骨は格子状で左右それぞれ12本、合計24の骨で構成されています。

(3) 背骨(せぼね)

背骨は正式名称は脊柱(せきちゅう)といいますが、頭から背中を通ってお尻のところまで縦に連なる骨です。小さな骨がいくつも連なって、全体としてはヘビのような形になっています。

(4) 骨盤(こつばん)

骨盤は上半身と下半身の間くらいの場所・・・つまり腰のちょっと下あたりにある骨です。こちらもいくつかの細かい骨がありますが、それらを総称して骨盤と呼ばれています。体のど真ん中にある重要な骨ですねd(^_^o)

(5) 手や足の骨

最後は手や足の骨です。いきなりざっくりとした言い方になりますが、細かい骨の名前や構成を覚える必要はありません。手(腕)や足(脚)を構成する骨を、まとめて手や足の骨としておさえておきましょうd(^_^o)

以上が中学受験でおさえておくべき重要な5つの骨になります。そして骨にはそれぞれ役割があります。それでは骨の役割の話にうつりましょう!

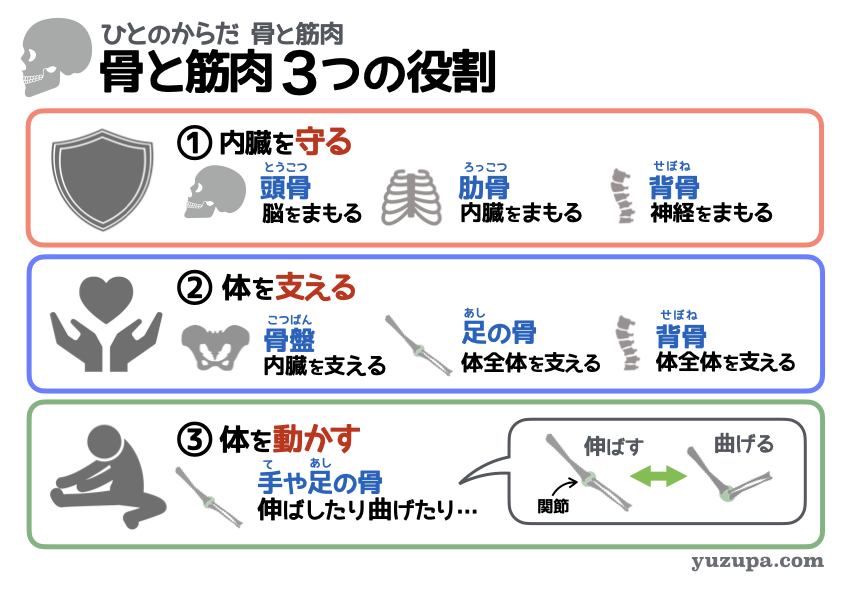

骨や筋肉の3つの役割

骨と筋肉には大きく分けて3つの役割があります。

内臓など体の重要な部位を守る役割、そして体全体を安定するように支える役割、手足や頭など体を動かす役割の3つです。さきほどご紹介した5つの骨にそれぞれ役割がありますので1つずつみていきましょう。

(1) 内臓などを守る役割

脳や肺、心臓など生きるために重要な内臓・・・超やわらかいです。何かにつまづいて転んでしまったら、最も簡単につぶれてしまいます。そこでちょっとやそっとじゃ壊れない固い骨の出番ですd(^_^o)

・ 頭骨は主に生きるために最も大切な 脳 を外部から守っています

・ 肋骨は胸にある 心臓や肺 を外部から守っています

・ 背骨の中には大切な神経が通っています

(2) 体を支える役割

イカやタコは骨がない…彼らを軟体動物といいますが、立ったり座ったりすることができません∑(゚Д゚) 地面をはったり水の中を泳いで移動します。一方で人は200個以上もの骨が骨格をつくり、立ったり座ったりすることができます。

・ 骨盤は体全体を支えるとともに、上半身になる内臓を支えています

・ 足の骨は人体で最も大きい骨…立った時に体全体を支えています

・ 背骨は頭からお尻まで縦に連なっており頭や体幹を支えています

(3) 体を動かす役割

ちょっと忘れがちなのが体を動かす機能です。骨と筋肉、そして骨と骨の間にある関節の3つが機能することで体を動かすことができます。具体的には曲げたり、伸ばしたり、ねじったりすることができます。

・ 手や足の骨には筋肉と関節(ひじやひざ)があり動かすことができます

骨や筋肉がもつ3つの機能と、中学受験でおさえるべき5つの骨。うまくリンクさせることができましたでしょうかd(^_^o) ここまでが基礎知識で、多くの問題がここまでの知識で解けちゃいます。では、さらに踏み込んでいきましょう。

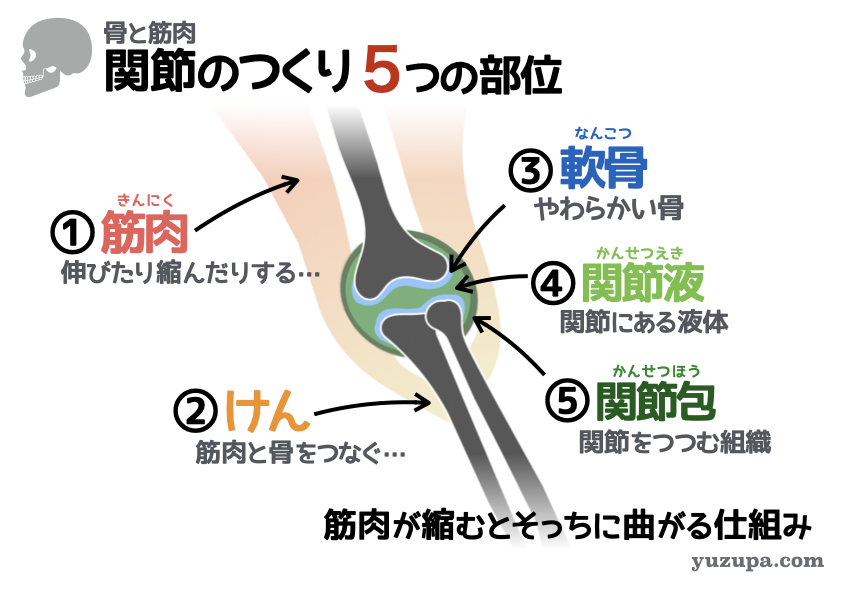

補足 関節をつくる5つの部位

骨と筋肉と関節がそろうと運動することができます_φ(・_・

この関節を構成する部位がけっこう入試にだされます∑(゚Д゚)といっても、シンプルです。5つの部位とその役割をおさえましょう!

(1) 筋肉

筋肉は脳からの信号で伸びたり、縮んだりする組織。たとえば腕を曲げたり、伸ばしたりするとき、体の中では筋肉が縮んだり、伸びたりしていますd(^_^o)

(2) けん

けんは筋肉と骨のつなぎめにあります。けんで骨と筋肉がつながっており、筋肉を縮めることで、つながった骨をひっぱることができるとう仕組みです。

(3) 軟骨

骨は基本的には固いのですが・・・、関節につながっている先っぽのところは柔らかい骨(軟骨)になっていて、クッションの役割をしています。

(4) 関節液

関節の中は、関節液という液体になっています。これが潤滑油みたいな役割を果たし、スムーズに関節を曲げたり伸ばしたりすることができます。

(5)関節包

関節全体を包んでいるのが関節包です。関節全体をおおい、関節を安定させたり、周りの衝撃から守ったりする役割をしています。

骨と筋肉の分野では、関節のつくりについてもよく出題されますが、この5つの部位とその役割をおさえておけば、ほとんどの問題に対応できますo(^-^)o

では最後に実際にも入試で出題された応用知識3つをご紹介します。

実際に入試で出題された3つの応用知識

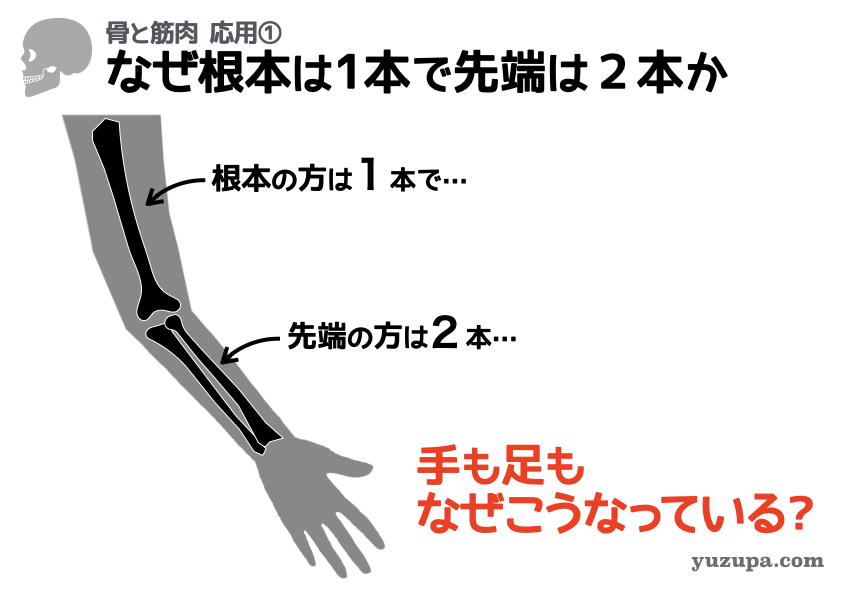

なぜ根本は1本先端は2本なのか?

この図は 腕の骨 です_φ(・_・

よく見ると…腕の根本の方は1本の骨、先端の方は2本の骨でできていますよね∑(゚Д゚) 実は…腕の骨も、脚の骨も、こんな感じで先端の方だけ2本になっています。これにはちゃんとした理由がありますd(^_^o)

さっそくですが答えです!

答えはひじから先をひねることができようにということ。もし先端の方も1本の骨であったとしたら、ひねる範囲にも限界があります。2本あると上記の図のような感じでけっこう大きくひねることができる。というわけです_φ(・_・

自分の意思では動かせない筋肉とは?

ト手も足も自分が思ったとおりに曲げたり伸ばしたりすることができますね。

これは自分の意思で筋肉を動かしているということです。ところが筋肉の中には自分の意思では動かせず、勝手に動いてしまうものがあります。それはどこにある筋肉でしょうか?これも実際に入試で出されました∑(゚Д゚)

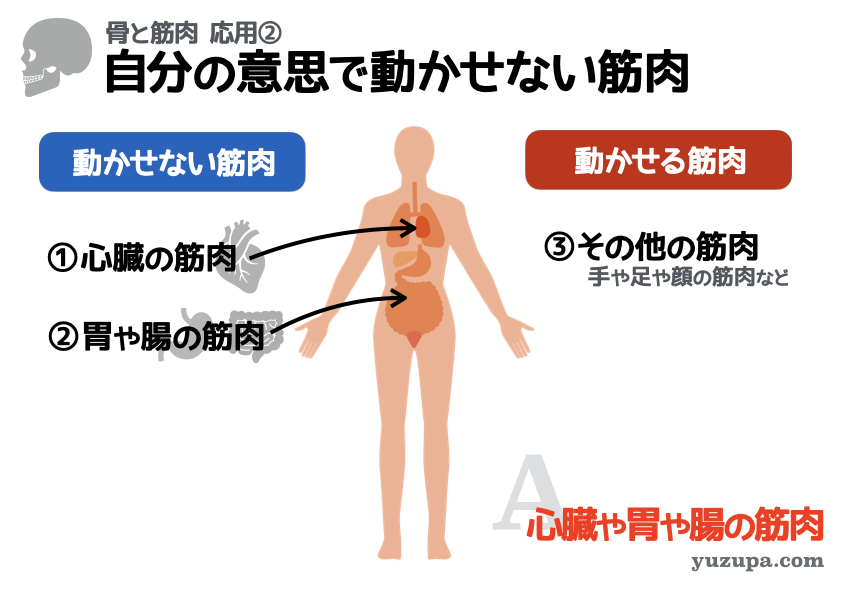

それでは答えにまいりましょう。

答えは「心臓にある筋肉」と「胃や腸にある筋肉」の2種類です。心臓は自分の意思とは関係なく、勝手に動いて血液を全身に流します。胃や腸も同じく、自分の意思とは関係なく勝手にうごいて食べ物を消化します。

一方、その他の筋肉は、骨格筋といって、基本的には自分の意思で動かすことができます_φ(・_・

肺には筋肉がないのにどうやって呼吸する?

肺という臓器は空気から酸素を取り込む機能をもっており、人間が生きていくには欠かせないものとなっています。

が…この肺には筋肉が全くありません∑(゚Д゚)

では、どうやって呼吸をしているのでしょうか?

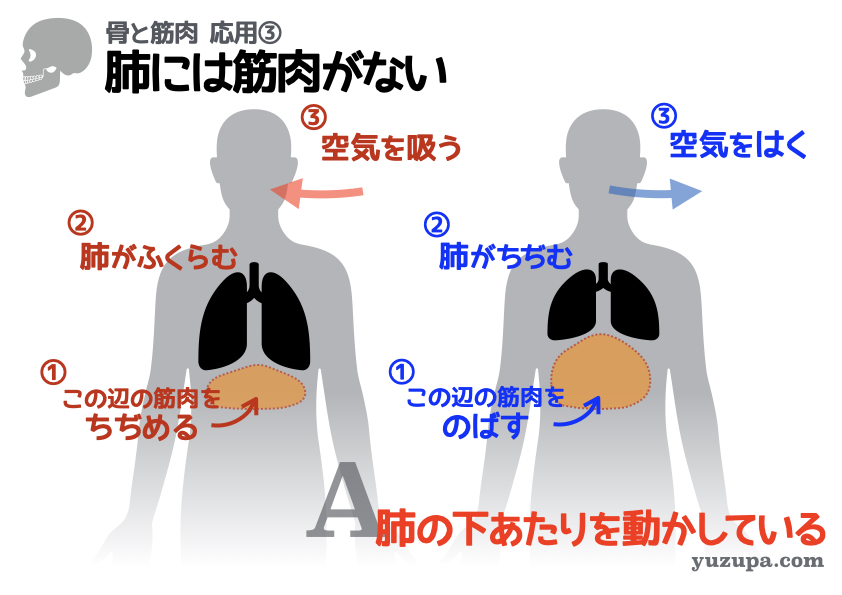

では、答えにまいりましょう。

肺の下に横隔膜というドーム状の部位があって、ここは筋肉で動かすことができます_φ(・_・ この辺を縮めたり、伸ばしたりすることで肺をふくらませたり、ちぢめたりするというメカニズムになっていますd(^_^o)

肺には筋肉がないという話題もけっこう出題されています∑(゚Д゚)

まとめ

今回のテーマは、人体の中ではちょっとマイナーな骨と筋肉でした。マイナーな分野あるあるですが、問題がシンプルで簡単です。つまり…やっておけば得点源に、やらなければライバルに差をつけられる分野(>_<)

攻略法はシンプルですd(^_^o)

重要な5つの骨と3つの役割

(1) 頭骨:脳を守る

(2) 肋骨:内臓を守る

(3) 背骨:体を支える、神経を守る

(4) 骨盤:内臓を支える

(5) 手や足の骨:体を支える、体を動かす

骨と筋肉以外の分野は以下のリンクからご参照ください!